|

Teleskope

Archiv

- Juli 2002 - Dezember 2002

HUBBLE

Galaxienentstehung

ganz nah Galaxienentstehung

ganz nah

Galaxien, so glaubten Astronomen bislang, bildeten sich vor relativ langer

Zeit oder aber bilden sich in recht großer Entfernung. Das Objekt POX 186,

das das Weltraumteleskop Hubble gründlich untersuchte, macht da

allerdings eine Ausnahme: Es ist uns relativ nah und erst 100 Millionen

Jahre alt. (27.

Dezember 2002)

VLT

Erster

MIDI-Blick auf Epsilon Carinae Erster

MIDI-Blick auf Epsilon Carinae

Grund zu feiern gab es am 15. Dezember für ein Team von Astronomen und

Ingenieuren aus Deutschland, Holland, Frankreich und von der Europäischen

Südsternwarte ESO: Zum ersten Mal gelang es mit ihrem im Infraroten bei

Wellenlängen um 0,01 Millimeter empfindlichen Instrument MIDI die

Strahlengänge aus zwei der vier 8.2-Meter-Teleskope des Observatoriums auf

dem Cerro Paranal in den chilenischen Anden zusammenzuführen. (23.

Dezember 2002)

ELLIPTISCHE GALAXIEN

Riesige

rotierende Gasscheibe entdeckt Riesige

rotierende Gasscheibe entdeckt

Amerikanische Astronomen haben die größte bislang entdeckte rotierende heiße

Gasscheibe aufgespürt: Sie hat einen Durchmesser von 90.000 Lichtjahren und

ist über acht Millionen Grad heiß. Der Fund könnte ein vollkommen neues

Licht auf die Entstehungsgeschichte von elliptischen Galaxien werfen. (20.

Dezember 2002)

CHANDRA

Heißes

Gas überrascht Astronomen Heißes

Gas überrascht Astronomen

Eigentlich sollte sich das heiße Gas, das von einem kleinen Schwarzen Loch

ins All geschleudert wird, auf seinem Weg langsam abkühlen. Beobachtungen

des Röntgenobservatoriums Chandra zeigen aber nun, dass es auch

wieder aufgeheizt werden kann. Ursache dafür könnte ein kosmischer

Verkehrsstau sein. (17.

Dezember 2002)

HUBBLE

Ein

Sextett aus vier Galaxien Ein

Sextett aus vier Galaxien

Im All liegen Zerstörung und Geburt dicht beieinander: So führen gewaltige

Galaxienkollisionen meist zu einer intensiven Phase von Sternentstehung. Im

Falle von Seyferts Sextett ist das hingegen anders. Beobachteten die

Astronomen also diese kosmische Massenkarambolage in einem sehr frühen

Stadium? (13.

Dezember 2002)

HUBBLE HERITAGE

Zwei

Blasen und ein heißer Stern Zwei

Blasen und ein heißer Stern

Das Dezember-Bild des Hubble Heritage-Projekts blickt einmal wieder

in die Große Magellansche Wolke: Dort liegt der Reflexionsnebel N30B.

Astronomen machten sich dessen Eigenschaften zu Nutze, um mehr über den

hellen Stern Henize S22 zu erfahren, der auch auf dem Bild zu sehen ist. (6.

Dezember 2002)

VLT

Wie

klein sind die kleinsten Sterne? Wie

klein sind die kleinsten Sterne?

Mit Hilfe des europäischen Very Large Telescope Interferometers (VLTI),

das Licht von zwei VLT-Teleskopen kombiniert, haben Astronomen nun die Größe

der kleinsten Sonnen in unserer Galaxis vermessen. Darunter befand sich auch

der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist: Proxima Centauri. (4.

Dezember 2002)

VLT

Hot

Spots in 3C 445 Hot

Spots in 3C 445

Mit Hilfe des europäischen Very Large Telescope gelang Astronomen der

Blick in einen kosmischen Teilchenbeschleuniger. Er gehört zu einem

gewaltigen Strom aus Partikeln, der aus dem Kern der rund eine Milliarde

Lichtjahre entfernten Radiogalaxie 3C 445 ins All schießt. (26. November 2002)

CHANDRA

Schwarze

Löcher im Doppelpack Schwarze

Löcher im Doppelpack

Zum ersten Mal haben Wissenschaftler im Zentrum einer einzigen Galaxie ein

Paar aktiver Schwarzer Löcher gefunden. Die Schwerkraftfallen im Herzen des

Sternsystems NGC 6240 werden in einigen hundert Millionen Jahren miteinander

verschmelzen und ein noch massereicheres Schwarzes Loch bilden - ein

Ereignis, das mit einem gewaltigen Ausbruch an Gravitationswellen

einhergehen sollte. (20. November 2002)

HUBBLE-HERITAGE

Geisterhafter

Sternentod Geisterhafter

Sternentod

Das November-Bild des Hubble Heritage-Projekts zeigt wieder einmal

einen farbenprächtigen planetarischen Nebel und damit das eindrucksvolle

Ende eines Sterns, der einmal wie unsere Sonne geleuchtet haben könnte. NGC

6369 liegt in 2.000 bis 5.000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild

Schlangenträger und ist auch unter der Bezeichnung "Kleiner Gespenst-Nebel"

bekannt. (8. November 2002)

XMM-NEWTON

Neutronensterne

bestehen wirklich aus Neutronen Neutronensterne

bestehen wirklich aus Neutronen

Wie sieht es im Inneren von Neutronensterne aus? Bestehen sie am Ende gar

aus einer exotischen Elementarteilchen-Suppe? Dank der Leistungsfähigkeit

des europäischen Röntgenteleskops XMM-Newton und durch Explosionen

auf der Oberfläche eines Neutronensterns gelang es Astronomen nun, Masse und

Radius eines solchen Objektes zu vermessen und dadurch erste Antworten zu

finden. (7. November 2002)

SURVEYS

Sternenrelikt

aus der Frühzeit des Universums Sternenrelikt

aus der Frühzeit des Universums

Unter der Leitung von Astronomen der Hamburger Sternwarte gelang unlängst

ein spektakulärer Fund: Die Forscher spürten einen Stern auf, der kaum

schwere Elemente besitzt und damit aus einer Zeit stammen dürfte, in der

sich unsere Galaxie gerade bildete. Das Sternenrelikt stellt auch die

Theoretiker vor ein Problem: Nach ihren Modellen sollte es solche Sterne

eigentlich gar nicht geben. (31. Oktober 2002)

CHANDRA

Dunkle

Materie ist real und kalt Dunkle

Materie ist real und kalt

Die meisten Astronomen glauben, dass sich die Bewegung von Sternen und

Galaxien nur erklären lässt, wenn man annimmt, dass der überwiegende Teil

der Materie nicht sichtbar ist und postulieren deswegen, die Existenz so

genannter Dunkelmaterie. Andere Forscher bevorzugten allerdings eine

abgewandelte Gravitationstheorie. Beobachtungen des Röntgenteleskops

Chandra erlauben nun erstmals beiden Theorien zu vergleichen: Dunkle

Materie scheint danach real zu sein. (23. Oktober 2002)

VERY LARGE TELESCOPE

Rasender

Stern um das zentrale Schwarze Loch Rasender

Stern um das zentrale Schwarze Loch

Dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch verbirgt,

vermuten die Astronomen schon seit längerer Zeit. Der überzeugendste Beweis

für diese These gelang einem Forscherteam nun mit Hilfe des Very Large

Telescope der Europäischen Südsternwarte: Sie beobachteten einen Stern,

der das galaktische Schwerkraftzentrum innerhalb von nur 15 Jahren umkreist

und sich ihm dabei bis auf 17 Lichtstunden annähert. (21. Oktober 2002)

VERY LARGE TELESCOPE

Vier

Teleskope sehen mehr als eins Vier

Teleskope sehen mehr als eins

Astronomen reicht es schon lange nicht mehr nur immer größere Teleskope zu

bauen - man will die Instrumente am besten kombinieren, um so noch mehr

Details in den Weiten des Weltalls erkennen zu können. Bei der Kombination

der vier Einheiten des Very Large Telescopes der Europäischen

Südsternwarte ESO ist man unlängst einen entscheidenden Schritt

vorangekommen. (9. Oktober 2002)

HUBBLE HERITAGE

So

nah und doch so fern So

nah und doch so fern

Sie erscheinen uns wie Nachbarn im All, sind aber in Wirklichkeit durch Raum

und Zeit getrennt: Das Oktober-Bild des Hubble Heritage-Projekts

zeigt die beiden Galaxien NGC 4319 und Markarian 205. Erstere ist 80

Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, Markarian 205 rund eine

Milliarde Lichtjahre. Die Nachbarschaft am Himmel ist also reiner Zufall. (4. Oktober 2002)

GALAKTISCHES ZENTRUM

Infrarot-Blick

ins Herz der Milchstraße Infrarot-Blick

ins Herz der Milchstraße

Das Zentrum unserer Milchstraße fasziniert Öffentlichkeit und Astronomen

gleichermaßen, soll sich doch hier ein gewaltiges Schwarzes Loch verbergen.

Einem internationalen Forscherteam gelang nun ein detaillierter

Infrarot-Blick in diese Region. Zu sehen sind Staubschwaden, die

spiralförmig auf das Schwarze Loch zuströmen. (2. Oktober 2002)

CRAB-NEBEL

Ein

Pulsar als Filmstar Ein

Pulsar als Filmstar

Über mehrere Monate hinweg beobachteten das NASA-Röntgenteleskops Chandra

und das Hubble-Weltraumteleskop immer wieder den Crab-Nebel samt des

rotierenden Neutronensterns in seinem Zentrum. Jetzt stellten die Astronomen

die einzelnen Beobachtungen zu einem faszinierenden Film zusammen und

erweckten so den fernen Pulsar zum Leben. (20.

September 2002)

HUBBLE

Schwarze

Löcher in Kugelsternhaufen Schwarze

Löcher in Kugelsternhaufen

Mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops spürten zwei Astronomenteams

Schwarze Löcher mittlerer Größe im Zentrum zweier Kugelsternhaufen auf. Die

Entdeckung könnte ein wichtiger Mosaikstein sein, um zu verstehen, wie sich

die gewaltigen supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien

bilden. (18.

September 2002)

HUBBLE

Detaillierter

Blick auf heißen Stern Detaillierter

Blick auf heißen Stern

Wie eine durch das All schwebende aufblühende Rose wirkt der Nebel N11A, der

auf einem jetzt veröffentlichten Bild des Hubble-Weltraumteleskops zu

sehen ist. Ursache für die eindrucksvolle Erscheinung ist ein massereicher

junger Stern, der sich im Inneren des Nebels verbirgt und diesen mit seiner

Strahlung zum Leuchten bringt. (13.

September 2002)

NGST

Hubbles

Nachfolger heißt James Webb Hubbles

Nachfolger heißt James Webb

Gestern hat die NASA die kalifornische Firma TRW mit dem Bau des Nachfolgers

des Hubble-Weltraumteleskops beauftragt. Außerdem erhielt das bislang

als Next Generation Space Telescope bekannte Weltraumobservatorium

seinen endgültigen Namen: James Webb Space Telescope - benannt nach

dem zweiten Administrator der NASA. (11.

September 2002)

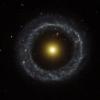

HUBBLE HERITAGE

Das

Geheimnis von Hoags Objekt Das

Geheimnis von Hoags Objekt

Das September-Bild des Hubble Heritage-Projekts zeigt einen nahezu

perfekten Ring aus heißen, blauen Sternen um einen hell leuchtenden

Galaxienkern. Benannt wurde das rund 600 Millionen Lichtjahre entfernte

Objekt nach ihrem Entdecker: dem Astronomen Art Hoag. Es ist die

detaillierteste Aufnahme, die bislang von der Ringgalaxie gemacht wurde. (6.

September 2002)

HESS

Blaue

Blitze aus dem Kosmos Blaue

Blitze aus dem Kosmos

In Namibia wird in der kommenden Woche das erste Teleskop des

Gamma-Experiments HESS eingeweiht. Nach Fertigstellung der gesamten Anlage

in zwei Jahren sollen insgesamt vier so genannte Tscherenkow-Teleskope mit

bisher unerreichter Empfindlichkeit Strahlung von fernen Galaxien oder

explodierten Sternen aufspüren. (30.

August 2002)

VLT

Massereiche

Sterne entstehen überall Massereiche

Sterne entstehen überall

Massereiche Sterne spielen eine entscheidende Rolle bei der

Elemententstehung im Universum. Doch werden diese Sternenriesen auch überall

geboren, beispielsweise in den Zentren von Galaxien? Astronomen hatten daran

bislang ihre Zweifel. Neue Beobachtungen mit dem Very Large Telescope

(VLT) der Europäischen Südsternwarte zeigen aber jetzt erstmals, dass

massereiche Sterne offenbar überall entstehen können. (26.

August 2002)

STERNE

Forscher

streiten um Quarksterne Forscher

streiten um Quarksterne

Beobachtungen mit dem US-Röntgenteleskops Chandra führten im April zu

einer sensationellen Entdeckung: Forscher glaubten zwei Sterne aus einer

neuen Form von Materie entdeckt zu haben. Nun haben Kollegen eins der

Objekte noch einmal genauer untersucht. Ihrer Ansicht nach handelt es sich

nicht um einen Quarkstern, sondern um einen ganz normalen Neutronenstern. (13.

August 2002)

VLT

Abendstimmung

am Taruntius-Krater Abendstimmung

am Taruntius-Krater

33 Jahre nach der ersten Mondlandung gehen nun auch Astronomen des Very

Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternware von Chile aus auf

dem Mond spazieren: Die ESO veröffentlichte jetzt eine der wohl

detailliertesten Aufnahmen unseres Trabanten, die je von der Erde aus

gemacht wurde. Sie zeigt eine Region am Taruntius-Krater am späten

Nachmittag. (12.

August 2002)

LA SILLA

Das

Portrait einer Galaxie Das

Portrait einer Galaxie

Eigentlich ist es nur ein Bild, doch für Astronomen ist die farbenprächtige

Aufnahme der nahen Galaxie NGC 300 eine wissenschaftliche Fundgrube, die von

den unterschiedlichsten Forschergruppen für ihre Untersuchungen genutzt

wird. Das macht auch die Bedeutung von großen Datenarchiven deutlich, durch

die einmal gemachte Beobachtungen allen Wissenschaftlern für eigene

Forschungen zur Verfügung stehen. (8.

August 2002)

BRAUNE ZWERGE

Staubscheiben

sind eine Frage des Alters Staubscheiben

sind eine Frage des Alters

Erstmals konnten europäische Astronomen von der Erde aus Beobachtungen von

Braunen Zwergen im mittleren Infrarot-Bereich durchführen. Ziel war es, mehr

über den Entstehungsprozess dieser "verhinderten Sonnen" zu erfahren, die

nicht genügend Masse besitzen, um die nuklearen Fusionsprozesse im Inneren

zu starten. Die Daten deuten nun darauf hin, dass die Entstehung Brauner

Zwerge tatsächlich der von "richtigen" Sternen ähnelt. (5. August

2002)

HUBBLE HERITAGE

Ein

intergalaktischer Hamburger Ein

intergalaktischer Hamburger

Beim Anblick des August-Bildes des Hubble Heritage-Projekts läuft

manchem Fast-Food-Fan sicherlich das Wasser im Mund zusammen: Doch was auf

den ersten Blick wie ein riesiger Burger aussieht, ist in Wirklichkeit ein

sonnenähnlicher Stern am Ende seines nuklearen Lebens. Bald wird die ferne

Sonne ein farbenprächtiger planetarischer Nebel sein. (2.

August 2002)

CHANDRA

Dunkle

Gasschwaden im All entdeckt Dunkle

Gasschwaden im All entdeckt

Dank des NASA-Röntgenteleskops Chandra haben Astronomen ein

intergalaktisches Netz aus heißem Gas und dunkler Materie aufgespürt, bei

dem es sich vermutlich um den größten Teil der Materie im Universums handeln

dürfte. Solche Strukturen waren bislang nur vermutet aber noch nicht

beobachtet worden. (1.

August 2002)

CHANDRA

Das

erste Röntgenbild vom roten Planeten Das

erste Röntgenbild vom roten Planeten

Auch unser Nachbarplanet Mars leuchtet schwach im Röntgenbereich. Das hat ein

Wissenschaftler des Garchinger Max-Planck-Instituts für extraterrestrische

Physik jetzt mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra nachweisen

können. Es ist nicht das einzige Objekt im Sonnensystem dessen

Röntgenstrahlung der Forscher entdeckt hat. (29.

Juli 2002)

CHANDRA

Zwerggalaxien

als Sauerstoffquelle Zwerggalaxien

als Sauerstoffquelle

Mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra konnten amerikanische

Wissenschaftler beobachten, wie die nahe Zwerggalaxie NGC 1569 Sauerstoff

und andere schwere Elemente ins All bläst. Die Daten unterstützen nach

Ansicht der Forscher die These, dass Zwerggalaxien für den größten Teil der

schweren Elemente verantwortlich sind, die man im intergalaktischen Raum

zwischen den Galaxien findet. (24.

Juli 2002)

RADIOASTRONOMIE

Der

schärfste Blick ins Weltall Der

schärfste Blick ins Weltall

Um immer mehr Details im All erkennen zu können, würde man immer größere

Teleskope benötigen. Radioastronomen schalten daher schon seit längerem

Antennen auf verschiedenen Kontinenten zusammen und erhalten so ein riesiges

virtuelles Radioteleskop. Wie leistungsfähig diese Technik ist, beweisen

unlängst veröffentlichte Beobachtungen: Sie stellen den bislang schärfsten

Blick ins Weltall dar. (23.

Juli 2002)

HUBBLE

Ein

ungewöhnlicher planetarischer Nebel Ein

ungewöhnlicher planetarischer Nebel

Die ESA veröffentlichte gestern ein Bild des Hubble-Weltraumteleskops,

das einen äußerst ungewöhnlichen planetarischen Nebel zeigt. Der Nebel um

diesen im Sterben liegenden Stern ist extrem weit ausgedehnt. Astronomen

glauben, dass die Erforschung von planetarischen Nebeln auch zu wichtigen

Erkenntnissen über die Anreicherung der schweren Elemente im Universum

führen kann. (19.

Juli 2002)

ESO

Auch

die Briten sind jetzt dabei Auch

die Briten sind jetzt dabei

Über zwei Jahre lang schien der Röntgenpulsar EXO 2030+375

inaktiv gewesen zu sein, doch in Wirklichkeit zeigte er heftige Aktivität.

Nur konnten die Forscher auf der Erde dies nicht erkennen, da die Signale

vom "Summen" eines Schwarzen Lochs in der Nähe überdeckt wurden. Dank einer

neuen Technik kamen sie dem Pulsar aber doch auf die Spur. (10.

Juli 2002)

XMM

Mysteriöse

Eisenfabrik im All? Mysteriöse

Eisenfabrik im All?

Wie kommt das Eisen in die Welt? Nach Ansicht der Astronomen entstand es im

Inneren von Sternen und wurde dann während Supernova-Explosionen ins All

geblasen. Je älter das Universum ist, desto mehr Eisen sollte es also geben.

Deutschen Astronomen fanden jetzt aber einen Quasar, der drei Mal mehr Eisen

in sich birgt als unsere Sonne. Und den Quasar sehen wir in einer Zeit, in

der das Universum erst 1,5 Milliarden Jahre alt war. Gibt es also eine

"Eisenfabrik" im All? (9.

Juli 2002)

HUBBLE HERITAGE

Farbenpracht

in Cassiopeia A Farbenpracht

in Cassiopeia A

Das Juli-Bild des Hubble Heritage-Projektes zeigt den jüngsten

Supernova-Überrest der Milchstraße, die Überbleibsel eines massereichen

Sterns, die unter dem Namen Cassiopeia A bekannt sind. Das Licht der

gewaltigen Explosion erreichte die Erde vor 320 Jahren. (4.

Juli 2002)

CHANDRA

Seltene

Supernova in Whirlpool-Galaxie Seltene

Supernova in Whirlpool-Galaxie

Wissenschaftler haben mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra in

der Whirlpool-Galaxie das Röntgenlicht einer seltenen Supernova entdeckt.

Zusätzlich spürten die Forscher zahlreiche punktförmige Röntgenquellen auf,

bei denen es sich vermutlich um Neutronensterne und Schwarze Löcher in

Doppelsternsystemen handelt. (2. Juli 2002)

Ältere Meldungen aus dem

Bereich Teleskope finden Sie hier.

|