|

Optimierte Suche nach SETI-Signalen

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie

astronews.com

1. März 2016

Astronomen haben inzwischen über 2.000 Planeten um andere

Sonnen entdeckt. Hinweise dafür, dass es auf einem dieser Planeten oder an

anderer Stelle jenseits der Erde intelligentes Leben gibt, fehlen allerdings

bislang. Zwei Astronomen schlagen nun vor, sich bei der Suche nach Signalen von

Außerirdischen auf einen ganz bestimmten Streifen am Himmel zu konzentrieren.

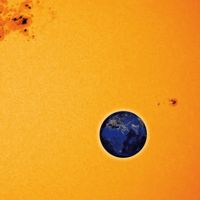

Kommt es zu einem Erdtransit vor der Sonne,

blockiert die Erde einen Teil des Sonnenlichts.

Mögliche Beobachter außerhalb des Sonnensystems

könnten die dabei entstehende Verdunklung nutzen,

um die Erde zu erforschen. Mit Hilfe dieser

Transitmethode haben Astronomen den Großteil der

mehr als 2.000 bereits bekannten Exoplaneten

gefunden.

Bild: NASA / MPIA [Großansicht] |

Sind wir allein im Universum? Um Antworten auf diese Frage zu finden, suchen

Astronomen seit Jahrzehnten mit Hilfe verschiedener Methoden nach bewohnbaren

Planeten sowie nach Signalen von Außerirdischen. Ein Teil dieser Suche war

höchst erfolgreich: Mehr als 2.000 Planeten um fremde Sterne sind mittlerweile bekannt. Der andere Teil, die Suche nach

Botschaften fremder intelligenter Lebewesen, auch SETI (Search for Extra-Terrestrial

Intelligence) genannt, war dagegen noch nicht von Erfolg gekrönt.

Eventuell

waren dabei bisher die Prioritäten nicht optimal gesetzt, meinen nun zwei

Forscher, die derzeit am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in

Göttingen und am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg arbeiten. Sie

schlagen vor, die Suche auf denjenigen Bereich des Himmels zu konzentrieren, in

dem etwaige ferne Beobachter des Sonnensystems den jährlichen Durchgang der Erde

vor der Sonne beobachten können.

Solche Beobachter könnten die Erde mit

denselben Methoden entdeckt haben, die auch irdische Astronomen verwenden, um

extrasolare Planeten zu finden und zu charakterisieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie

uns bereits gezielte Signale zur Kontaktaufnahme senden, sei in diesem Bereich

des Himmels daher höher, so die Forscher. Außerdem lasse sich mit Hilfe dieser

Strategie der zu durchsuchende Bereich auf zwei Tausendstel des gesamten Himmels

einschränken, was eine enorme Reduzierung der zu untersuchenden Datenmenge mit

sich brächte.

Zieht ein Planet zwischen seinem Stern und einem

Beobachter vorbei, so kommt es zu einer vorübergehenden, minimalen Verdunkelung

des Sterns. Dieser sogenannte Transit kann, je nach Größe des Planeten und

Empfindlichkeit des verwendeten Instruments, messbar sein. In der Tat wurden die

meisten der mehr als 2.000 bisher bekannten Exoplaneten mit dieser Transitmethode

entdeckt. Eine verwandte Methode, die Transitspektroskopie, wird Astronomen in

Zukunft ermöglichen, die Atmosphären von Exoplaneten auf gasförmige Spuren von

Leben zu untersuchen.

Die beiden Forscher stellten nun die umgekehrte Frage: Angenommen,

außerirdische Beobachter nutzten den Erdtransit vor der Sonne zur Erforschung

der Erde aus der Ferne, aus welchem Bereich am Himmel müssten sie das

Sonnensystem dann sehen? Die neue Studie berücksichtigt zum ersten Mal die

nötige Dauer des Erdtransits zur Erforschung unserer Atmosphäre. Denn nur

während eines ausreichend lang andauernden Transits, so die Forscher, sei eine

Charakterisierung unserer Atmosphäre – und somit die Entdeckung von Leben –

möglich.

Außerdem schätzen die Wissenschaftler mit Hilfe eines Modells unserer

Milchstraße zum ersten Mal ab, wie viele Sterne über die wenigen uns bekannten

hinaus tatsächlich in diesem Himmelsareal vorhanden sein müssten. Im ersten

Schritt identifizierten sie dazu jenen Teil des Himmels, von dem aus gesehen

die Erdtransits weniger als einen halben Sonnenradius vom Zentrum der Sonne

erscheinen. Die Planetensysteme, von denen aus sich dieser Anblick bietet,

befinden sich in einem schmalen Streifen am Himmel, der einer Projektion der

scheinbaren Umlaufbahn unserer Sonne auf die Himmelssphäre entspricht. Die Größe

dieses Streifens beträgt rund zwei Tausendstel des gesamten Himmels.

"Der Knackpunkt dieser Strategie liegt darin, dass sie den Suchbereich auf einen

sehr kleinen Teil des Himmels eingrenzt. So könnten wir bereits innerhalb der

Zeitspanne eines Menschenlebens herausfinden, ob es außerirdische Astronomen

gibt, die uns sehen können und die versuchen uns zu kontaktieren", erklärt René

Heller vom MPS.

Nicht jeder Stern sei aber als Heimat für eine fremde

Zivilisation gleich gut geeignet. Denn je massereicher ein Stern ist, desto

kürzer ist seine Lebensdauer. Eine lange Lebensdauer wird aber als Voraussetzung

für die Entwicklung höheren Lebens erachtet. Die Forscher erstellten daher eine

Liste von Sternen, die sich einerseits im richtigen Bereich des Himmels befinden

und die andererseits auf Grund ihres langen Lebens besonders gute Aussichten auf

Erfolg bieten.

82 Sterne, die diese Kriterien erfüllen, sind derzeit bekannt und

sollten den Forschern zufolge bei zukünftigen SETI-Initiativen die höchste

Priorität erhalten. Allerdings kennen Astronomen bisher noch bei weitem nicht

alle Sterne unserer Milchstraße. Je weiter ein Stern entfernt ist, desto

schwächer erscheint uns sein Leuchten. Gerade die kleinen, besonders langlebigen

Sterne sind auch extrem leuchtschwach.

Um abzuschätzen, wie viele Sterne sich

über die 82 bekannten hinaus tatsächlich im bevorzugten Bereich des Himmels

befinden müssten, projizierten Heller und sein kanadischer Kollege Ralph Pudritz

den betreffenden Himmelsbereich auf ein Modell für die Sterndichte unserer

Galaxie. Das Ergebnis: etwa 100.000 Sterne in Sonnennähe könnten Planeten mit

Bewohnern beherbergen, die uns entdeckt haben und versuchen, in Kontakt mit uns

zu treten.

"Eine Anwendung unserer Arbeit ist bereits heutzutage möglich.

SETI-Durchmusterungen mit hochempfindlichen Radioteleskopen, wie zum Beispiel

die kürzlich vorgestellten 'Breakthrough Listen Initiatives', könnten

unsere Methode in Kürze nutzen", so Pudritz. Ein Teil dieser Planeten könnte sogar mit der

für 2024 geplanten Weltraummission PLATO der ESA entdeckt werden, an der auch

Heller am MPS mitwirkt.

PLATO wird die Transitmethode verwenden, um unter

anderem erdähnliche Planeten um ferne Sonnen zu finden. "PLATO wird womöglich

Transits von extrasolaren Planeten beobachten, von denen aus wiederum die

Transits der Erde vor der Sonne sichtbar sind. Damit ergäbe sich die

erstaunliche Möglichkeit, dass zwei weit voneinander entfernte intelligente

Spezies ihre Planeten gegenseitig mit der Transitmethode erforschen könnten", so

Heller.

Über ihre Studie berichten die Astronomen in der Fachzeitschrift

Astrobiology.

|