|

Unser Mond etwas jünger als gedacht?

Redaktion

/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

astronews.com

13. Juli 2020

Über das ungefähre Alter des Mondes herrscht in der

Wissenschaft Einigkeit und auch über seine Entstehung: Der Erdtrabant entstand

vor rund 4,5 Milliarden Jahren durch eine gewaltige Kollision zwischen der

jungen Erde und einem marsgroßen Protoplaneten. Doch wann genau sich diese

kosmische Katastrophe ereignete, ist unklar. Nun gibt es eine neue Zeitangabe:

vor 4,425 Milliarden Jahren.

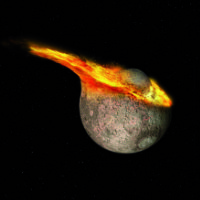

Der Mond entstand vor 4,425 Milliarden

Jahren durch eine gewaltige Kollision.

Bild: Ron Miller [Großansicht] |

Die Geburtsstunde des Mondes schlug etwas später, als bisher vermutet. Sie

ereignete sich, als ein marsgroßer Protoplanet bei der Kollision mit der jungen

Erde zwar zerstört wurde, aber aus den Trümmern dieser Katastrophe ein neuer

Körper entstand – der Mond. Planetengeophysiker um Maxime Maurice vom Deutschen

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Westfälischen Wilhelms-Universität

Münster (WWU) haben nun mit einem neuen numerischen Modell rekonstruiert, wann

dies geschah: vor 4,425 Milliarden Jahren. Die bisherigen Annahmen für die

Entstehung des Mondes gingen von 4,51 Milliarden Jahren aus, also 85 Millionen

Jahre früher als jetzt berechnet. Der Mond ist also fast 100 Millionen Jahre

jünger, als bisher angenommen.

Das Sonnensystem war vor viereinhalb Milliarden Jahren noch eine ziemlich

chaotische Welt. Die Erde wuchs gerade zu ihrer heutigen Größe heran: Der

Planet, auf dem wir heute leben, sammelte noch immer Materie in Form von so

genannten "Planetesimalen" auf, die sich zuvor in der die junge Sonne

umkreisenden Scheibe aus Staub und Gas gebildet hatten. Die junge Erde

konsolidierte, dabei wurde sie in ihrem Inneren ständig heißer. Immer größere

Anteile des Gesteinsmantels schmolzen auf und bildeten einen Magmaozean.

Zu jener Zeit bekam die Erde auch ihren Trabanten, der sie bis heute

umkreist. Er ist das Ergebnis einer gewaltigen kosmischen Kollision der Erde mit

einem Protoplaneten, bei dem Gestein aus der jungen Erde herausgeschleudert

wurde und sich zu einem neuen planetaren Körper zusammenballte, dem Mond. Über

die Entstehungsgeschichte sind sich die meisten Wissenschaftler im Prinzip zwar

einig, nicht aber über den Vorgang im Einzelnen und vor allem nicht über den

Zeitpunkt.

"Das Ergebnis unserer Modellierungen legt nahe, dass die junge Erde rund 140

Millionen Jahre nach der Geburt des Sonnensystems vor 4,567 Milliarden Jahren

von einem Protoplaneten getroffen wurde. Das geschah nach unseren Berechnungen

vor 4,425 Milliarden Jahren – mit einer Unsicherheit von 25 Millionen Jahren,"

fasst Maxime Maurice vom Berliner DLR-Institut für Planetenforschung die

Untersuchungen zusammen. "Das war die Geburtsstunde des Mondes."

Die Entwicklung der Erde zu einem Planeten war zu diesem Zeitpunkt gerade

abgeschlossen. In deren Verlauf sanken im Inneren der Erde die schweren,

metallischen Bestandteile ins Zentrum und bildeten einen Kern aus Eisen und

Nickel, der nun von einem mächtigen Mantel aus silikatischen Gesteinen umgeben

war. Die Mantelgesteine wurden durch die "Akkretion", dem Zusammenballen der

Materie, und der Wärme aus dem Zerfall radioaktiver Elemente immer heißer, so

dass eine Trennung von Metall und Silikat im Inneren der Erde innerhalb von

einigen Zehnermillionen Jahren stattfinden konnte.

In diesem Stadium wurde die Erde von einem vielleicht marsgroßen

Protoplaneten getroffen, der unter dem Namen Theia in der Sonnensystemforschung

kursiert; Theia ist in der griechischen Mythologie eine der Titaninnen und die

Mutter der Mondgöttin Selene. In der Frühzeit des Sonnensystems dürften

zahlreiche Körper dieser Art existiert haben: Zum Teil wurden sie aus dem

Sonnensystem hinausgeschleudert, oder aber sie wurden durch Kollisionen mit

anderen Körpern zerstört. Theia indes traf die Erde mit voller Wucht und

schleuderte so viel Material aus dem Erdmantel, dass sich daraus der Mond formen

konnte. Bei diesem heftigen Aufprall bildete sich auf der frühen Erde ein

Magmaozean aus glühend heißem, geschmolzenen Gestein von mehreren tausend

Kilometer Tiefe.

Von Theia gibt es nach dieser gewaltigen Kollision heute keine Spuren mehr,

die man nachweisen könnte. Um die bei diesem Ereignis ausgelöste Entstehung des

Mondes nachvollziehen zu können, erfordert es einiges an Vorstellungsvermögen

und Phantasie: Die Kollision der beiden Körper verdampfte mit ihrer gewaltigen

Energie auch eine riesige Menge an Gestein aus dem frühen Erdmantel. Es wurde

herausgeschleudert und sammelte sich in einem Ring aus Staub um die Erde, ehe es

sich dort wieder zu Gestein zusammenballte. "Daraus entstand in kurzer Zeit, in

vermutlich nur wenigen tausend Jahren, der Mond", erklärt Professorin Doris

Breuer vom DLR.

Über die Entstehungsgeschichte des Mondes herrscht unter

Wissenschaftlern weitgehend Einigkeit. Allerdings konnten sie bis jetzt die

Entstehung des Mondes nicht genau datieren, da es keine von den Astronauten der

sechs Apollo-Missionen und den drei robotischen sowjetischen Luna-Missionen

zur Erde gebrachten Mondgesteine gibt, die das Entstehungsalter des Erdtrabanten

direkt konservieren. Mithilfe einer neuen, indirekten Methode haben die Forscher

vom DLR und der WWU rekonstruiert, wann der Mond entstanden ist.

"Unsere Berechnungen zeigen, dass dies höchstwahrscheinlich ganz am Ende der

Erdentstehung geschah", schildert Sabrina Schwinger den zeitlichen Ablauf. Nicht

nur die Erde hatte in ihrer frühen Jugend einen Magmaozean. Auch im jungen Mond

konnte sich durch Akkretionsenergie ein Magmaozean entwickeln. Der Mond schmolz

fast vollständig auf und wurde, wie auch die Erde, von einem möglicherweise über

tausend Kilometer tiefen Magmaozean bedeckt. Dieser Magmaozean begann zwar

schnell zu kristallisieren und bildete an der Oberfläche, der "Schnittstelle"

zum kalten Weltall, eine Mondkruste aus aufschwimmenden leichten Kristallen.

Aber unter dieser isolierenden Kruste, die das weitere Abkühlen und

Auskristallisieren des Magmaozeans bremste, blieb der Mond noch lange

geschmolzen. Bisher konnten Wissenschaftler nicht feststellen, wie lange es

dauerte, bis der Magmaozean vollständig kristallisiert war – weshalb sie auch

nicht ausmachen konnten, wann sich der Mond ursprünglich bildete. Für die

Berechnung der Lebensdauer des Magmaozeans des Mondes verwendeten die

Wissenschaftler in ihrer aktuellen Studie ein neues Computermodell, das erstmals

die Vorgänge bei der Kristallisation des Magmaozeans umfassend berücksichtigte.

"Die Ergebnisse des Modells zeigen, dass der Magmaozean des Mondes langlebig

war und es fast 200 Millionen Jahre dauerte, bis er vollständig zu Mantelgestein

auskristallisierte", betont Maxime Maurice. "Die Zeitskala ist viel länger als

in früheren Studien berechnet", ergänzt DLR-Kollege Dr. Nicola Tosi, zweiter

Autor der Studie und Betreuer der Doktorarbeit von Maxime Maurice, deren

Ergebnis in der jetzt vorgestellten Studie zusammengefasst ist. "Ältere Modelle

gingen von einer Kristallisationsdauer von nur 35 Millionen Jahren aus."

Um auch das Alter des Mondes zu bestimmen, mussten die Wissenschaftler noch

einen Schritt weitergehen. Sie berechneten, wie sich die Zusammensetzung der

magnesium- und eisenreichen Silikatmineralien, die sich während der

Kristallisation des Magmaozeans bildeten, mit der Zeit veränderte. Das Ergebnis:

Die Forscher stellten eine kontinuierliche Veränderung der Beschaffenheit des

verbleibenden Magmaozeans im Laufe der fortschreitenden Kristallisation fest.

Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, da die Autoren so die Bildung

verschiedener Gesteine vom Mond mit einem bestimmten Stadium in der Entwicklung

seines Magmaozeans in Verbindung bringen konnten. "Durch den Vergleich der

gemessenen Zusammensetzung der Mondgesteine mit der vorhergesagten

Zusammensetzung des Magmaozeans aus unserem Modell konnten wir die Entwicklung

des Ozeans bis zu seinem Ausgangspunkt, dem Entstehungsalter des Mondes,

zurückverfolgen", erklärt DLR-Planetenforscherin Schwinger.

Die Ergebnisse der Wissenschaftler zeigen, dass der Mond vor 4,425+/-0,025

Milliarden Jahren entstanden ist. Dieses genaue Alter des Mondes stimmt

bemerkenswert gut mit einem zuvor aus dem Verhältnis von irdischen Uran- und

Bleiisotopen bestimmten Alter für die Bildung des metallischen Erdkerns überein,

mit dem die Entstehung des Planeten Erde ihren Abschluss fand. "Es ist das erste

Mal, dass das Alter des Mondes direkt mit einem Ereignis in Verbindung gebracht

werden kann, das ganz am Ende der Erdentstehung passierte, nämlich der

Entstehung des Kerns der Erde", betont Prof. Dr. Thorsten Kleine vom Institut

für Planetologie in Münster.

Über die Studie berichtet das Team in einem Fachartikel, die in der

Zeitschrift Science Advances erschienen ist.

|