|

Noch heute Kryovulkanismus auf Ceres?

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung

astronews.com

10. März 2017

Schon beim Anflug der NASA-Sonde Dawn auf Ceres waren auf

Bildern eigentümlich helle Flecken auf der Oberfläche des Zwergplaneten zu

erkennen. Sie befinden sich im Zentrum des Occator-Kraters. Neue Untersuchungen

ergaben nun, dass diese Flecken wohl durch kryovulkanischer Aktivität entstanden

sind. Und diese könnte bis heute andauern.

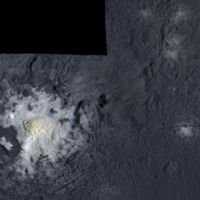

Falschfarben-Mosaik von Teilen des Occator-Kraters

aus Aufnahmen, die aus einem Abstand von 375

Kilometern entstanden.

Bild: NASA/JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR /

IDA [vergrößerte

Gesamtansicht] |

Seit fast zwei Jahren umkreist die NASA-Raumsonde Dawn den Zwergplaneten

Ceres, der innerhalb des Asteroidengürtels zwischen den Umlaufbahnen von Mars

und Jupiter seine Bahnen um die Sonne zieht. Zunächst drang die Sonde dabei nach

und nach in immer tiefere Umlaufbahnen vor, bis sie zwischen Dezember 2015 und

September 2016 nur noch etwa 375 Kilometer von der Oberfläche trennten. Aus

dieser Phase stammen die mit 35 Metern pro Pixel am höchsten aufgelösten

Aufnahmen der Dawn Framing Cameras, Dawns wissenschaftlichem

Kamerasystem, das unter Leitung des Max-Planck-Instituts für

Sonnensystemforschung (MPS) entwickelt und gebaut wurde und betrieben wird.

MPS-Forscher haben nun die komplexen geologischen Strukturen, die sich in den

Detailaufnahmen des Occator-Kraters zeigen, genau untersucht. Zu diesen

Strukturen zählen Risse, Gerölllawinen und später entstandene, kleinere Krater.

"In diesen Daten offenbart sich uns die Entstehungsgeschichte und Evolution des

heutigen Kraters so deutlich wie nie zuvor", so Andreas Nathues vom MPS,

wissenschaftlicher Leiter des Kamerateams. Zusätzliche Indizien lieferten die

ebenfalls ausgewerteten Messungen des Infrarotspektrometers VIR an Bord von

Dawn.

Der Occator-Krater auf der Nordhalbkugel von Ceres misst 92 Kilometer im

Durchmesser. In seinem Zentrum findet sich eine Senke mit einem Durchmesser von

etwa elf Kilometern, an deren Rändern stellenweise gezackte Berge und Steilhänge

emporragen. Noch weiter im Innern tritt eine helle domförmige Kuppe hervor: 400

Meter hoch, drei Kilometer im Durchmesser und durchzogen von Rissen. "Diese

Kuppe enthält das hellste Material auf Ceres", so MPS-Wissenschaftler Thomas

Platz. Forscher nennen das helle Material in der zentralen Senke Cerealia Facula.

VIR-Daten zeigen, dass es reich an bestimmten Salzen, sogenannten Karbonaten,

ist. Da spätere Einschläge kleinerer Brocken in diesem Bereich kein anderes

Material aus der Tiefe freilegten, ist es gut möglich, dass die Kuppe

vollständig aus hellem Material besteht. Die vereinzelten hellen Flecke (Vinalia

Faculae), die sich weiter außen im Kraterboden befinden, sind deutlich blasser,

bilden eine dünnere Schicht und entpuppen sich bei genauer Analyse der VIR- und

Kameradaten als Mischung aus Karbonaten und dunklem Umgebungsmaterial.

Nathues und sein Team deuten die zentrale Senke mit ihrem zum Teil bergigen,

zerklüfteten Rand als Überbleibsel eines früheren Zentralberges. Der Zentralberg

entstand als Folge des Einschlags, der den Occator Krater vor etwa 34 Millionen

Jahren schuf, und kollabierte später. Die Kuppe aus hellem Material ist mit 4

Millionen Jahren deutlich jünger.

Schlüssel zur Altersbestimmung war das genaue Zählen und Vermessen kleinerer

Krater, die durch spätere Einschläge entstanden. Grundannahme bei dieser Methode

ist, dass Oberflächen, die viele Krater aufweisen, älter sind als solche, die

weniger stark "durchlöchert" sind. Da in hochaufgelösten Aufnahmen auch recht

kleine Krater sichtbar werden, enthält die aktuelle Studie die bisher exakteste

Datierung dieser Oberflächen.

"Alter und Aussehen des Materials, das die helle Kuppe umgibt, deuten darauf

hin, dass sie durch einen wiederkehrenden, eruptiven Prozess entstanden ist, der

zum Teil auch Material nach weiter außen in die Senke geschleudert hat", so

Nathues. "Ein einzelnes eruptives Ereignis ist eher unwahrscheinlich", fügt er

hinzu. Für diese Theorie spricht auch ein Blick ins Jupitersystem. Auf den

Monden Callisto und Ganymed finden sich ähnliche Erhöhungen. Forscher werten

diese als Vulkankuppen und somit als Anzeichen von Kryovulkanismus.

Die MPS-Wissenschaftler gehen davon aus, dass auf Ceres ein ähnlicher Prozess

aktiv ist. "Der große Einschlag, der den riesigen Occator-Krater in die

Oberfläche des Zwergplaneten riss, muss alles ursprünglich in Gang gesetzt und

die spätere kryovulkanische Aktivität ausgelöst haben", so Nathues. Durch den

Einschlag konnte die Salzlösung, die Forscher entweder flächig oder vereinzelt

unter dem Gesteinsmantel des Zwergplaneten vermuten, näher an die Oberfläche

treten.

Der geringere Druck ließ Wasser und gelöste Gase wie Methan und Kohlendioxid

entweichen, die sich auf ihrem weiteren Weg nach oben ein System aus Schloten

bahnten. An der Oberfläche bildeten sich daraufhin Risse, durch die die

übersättigte Lösung eruptiv aus der Tiefe austreten konnte. Die abgelagerten

Salze formten nach und nach die heutige Kuppe. Der bisher letzte dieser

Ausbrüche muss vor vier Millionen Jahren die heutige Oberfläche der Kuppe

gestaltet haben.

Ob die kryovulkanische Aktivität seitdem vollständig zum Erliegen gekommen

ist oder auf einem geringeren Niveau bis heute fortdauern, ist unklar. Für

letzteres sprechen Aufnahmen des Kraters, die unter bestimmten Winkeln Dunst

zeigen. Bereits Ende 2015 hatten MPS-Forscher das Ausgasen von Wasserdampf für

dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Jüngste Untersuchungen bekräftigen nun

diesen Verdacht.

Die MPS-Forscher werteten dafür zahlreiche Aufnahmen des Occator-Kraters aus

einer frühen Phase der Mission aus, die aus einem Abstand von 14.000 Kilometern

und aus flachen Blickwinkeln entstanden. Deutlich zeigen sich darin

Helligkeitsschwankungen, die einem täglichen Rhythmus folgen. "Die Art der

Lichtstreuung über dem Boden des Occator Kraters unterscheidet sich grundlegend

von der über anderen Teilen der Ceres-Oberfläche", beschreibt MPS-Forscher

Guneshwar Singh Thangjam das Ergebnis seiner Analyse. "Die wahrscheinlichste

Erklärung ist, dass sich in der Nähe des Kraterbodens ein optisch dünner,

semitransparenter Dunst bildet." Die Forscher halten es für möglich, dass sich

der Dunst durch sublimierendes Wasser bildet, das bei Sonneneinstrahlung aus den

Rissen im Kraterboden austritt.

Die Ergebnisse wurden in zwei Fachartikeln in den Zeitschriften The

Astronomical Journal und The Astronomical Journal Letters

veröffentlicht.

|