|

Blick auf Planet mit drei Sonnen

von Stefan Deiters

astronews.com

7. Juli 2016

Mithilfe des Very Large Telescope der europäischen

Südsternwarte ESO haben Astronomen einen extrasolaren Planeten direkt

beobachtet, der sich um eine Sonne eines Dreifachsternsystems bewegt. Solche Konfigurationen

gelten eigentlich als äußerst instabil. Auf der fernen Welt dürften

Dreifach-Sonnenaufgänge zu sehen sein, zuweilen scheinen die Sonnen aber auch Tag und

Nacht.

So könnte das ungewöhnliche System im

Sternbild Zentaur aussehen. Im Vordergrund der

Planet HD 131399Ab.

Bild: ESO/L. Calçada [Großansicht]

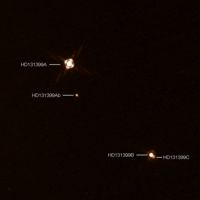

SPHERE-Aufnahme des Systems HD 131399.

Bild: ESO/K. Wagner et al.

[Großansicht] |

Bislang haben Astronomen nur äußerst wenige Planeten direkt beobachten

können. Das Licht der Zentralsterne in Planetensystemen überstrahlt einfach

meist die leuchtschwachen Welten. Mithilfe des Instruments SPHERE am Very

Large Telescope der ESO auf dem Gipfel des Paranal in Chile ist es einem Team um

Forschern der University of Arizona nun aber gelungen, einen Planeten in einem

äußerst ungewöhnlichen System direkt abzubilden.

Der Planet HD 131399Ab kreist um einen Stern eines Dreifachsystems, das etwa

320 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Zentaur liegt. Der Planet

umrundet die hellste der drei Sonnen in einem äußert großen Abstand. Solche

Konfigurationen sind oft sehr instabil, da ein Planet in einem solchen System

einem komplexen Wechselspiel von Anziehungskräften ausgesetzt ist. Planeten

auf stabilen Umlaufbahnen in Mehrfachsystemen gelten daher eigentlich als recht unwahrscheinlich.

Der jetzt entdeckte Planet HD 131399Ab ist ungefähr 16 Millionen Jahre alt

und dürfte etwa die vierfache Masse des Gasriesen Jupiter aufweisen. Mit einer

Temperatur von rund 580 Grad Celsius ist er zudem einer der kühlsten der bislang

direkt abgebildeten Planeten. "HD 131399Ab ist einer der wenigen extrasolaren

Planeten, die man direkt abbilden konnte und der erste in einer so interessanten

dynamischen Konfiguration", so Daniel Apai von der University of Arizona.

"Für etwa die Hälfte seines 550 Erdjahre dauernden Umlaufs sind drei Sonnen am

Himmel des Planeten zu sehen", erläutert Kevin Wagner, ein Doktorand an der

University of Arizona, die Besonderheiten des Systems. "Die

lichtschwächeren der Sonnen liegen am Himmel immer deutlich näher beieinander

und verändern ihren scheinbaren Abstand zur helleren Sonne im Laufe des Jahres."

Die meiste Zeit eines Jahres auf HD 131399Ab lassen sich somit Dreifach-Sonnenaufgänge und auch Dreifach-Sonnenuntergänge

beobachten. Allerdings entfernen sich die Sonnen im Laufe eines Jahres

immer weiter am Himmel voneinander. Für ein Viertel des Planetenjahres, also etwa 140 Erdjahre

lang, herrscht auf dem Planeten dadurch permanenter Sonnenschein -

wenn die eine Sonne untergeht, gehen die anderen beiden Sonnen gerade auf.

Um die genaue Konfiguration des Systems herauszufinden, sind noch weitere

Beobachtungen über einen längeren Zeitraum nötig. Bislang stellt sich das System den Astronomen aber so dar:

Der Stern HD 131399A hat etwa 80 Prozent der Masse unserer Sonne. Dieser Stern

wird in einem Abstand von 300 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische

Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also rund 150

Millionen Kilometer) von zwei sich umkreisenden masseärmeren Sternen umrundet,

die einen Abstand von etwa zehn Astronomischen Einheiten voneinander haben. Dies

entspricht etwa dem Abstand des Saturn von der Sonne. Der Planet HD 131399Ab

kreist in diesem Szenario in einem Abstand von etwa 80 Astronomischen Einheiten

um HD 131399A.

Sicher sind sich die Astronomen allerdings noch nicht, ob diese Konfiguration

stimmt. Es lassen sich daher auch noch keine abschließenden Angaben über die

Stabilität des Orbits von HD 131399Ab machen. Hier müssen erst weitere Beobachtungen

zusätzliche Daten liefern. "Wenn der Planet weiter von dem massereichsten Stern

entfernt wäre, würde er aus dem System gekickt", so Apai. "Unsere

Computersimulationen zeigen, dass dieser Orbit jedoch stabil sein kann, wenn man

aber die Dinge nur ein wenig ändert, kann das System sehr schnell instabil

werden."

Mehrfachsternsysteme sind in unserer Milchstraße eher die Regel als die

Ausnahme. Von daher sind Daten darüber, ob und wie Planeten auf stabilen

Umlaufbahnen in solchen Systemen entstehen können, für die Astronomen von großem

Interesse.

"Es ist noch unklar, wie der Planet auf seinen so weiten Orbit in diesem

ungewöhnlichen System gelangt ist", erläutert Wagner. "Wir können auch noch

nicht sagen, was dies für unser allgemeineres Verständnis solcher

Planetensysteme bedeutet. Es zeigt aber, dass es da draußen eine viel größere

Vielfalt gibt, als manche geglaubt haben. Planeten in Mehrfachsystemen wurden

bislang nur selten untersucht. Dabei könnten sie vielleicht genau so zahlreich

sein, wie Planeten in Systemen mit nur einem Stern."

Über ihre Beobachtungen berichten die Astronomen in einem Fachartikel der

heute online in der Zeitschrift Science erschienen ist.

|