|

Wie sich Staubscheiben um junge Sterne auflösen

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie

astronews.com

10. November 2021

Forschende haben einen Mechanismus identifiziert, der die

Eigenschaften von Staubscheiben um junge Sterne erklären kann, die sich gerade

auflösen. Die wichtigste Komponenten des physikalischen Konzepts sind

Röntgenemissionen des Zentralsterns und eine ruhige innere Scheibe, die von der

einfallenden Strahlung abgeschirmt ist.

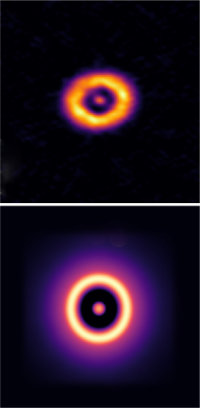

Vergleich zwischen beobachteten (oben) und

simulierten Staubverteilungen in

Übergangsscheiben.

Bild: Pinilla et al. / Gárate et al. /

MPIA [Großansicht] |

Planeten bilden sich in Scheiben aus Gas und Staub. Jede dieser Scheiben hat

zuvor bereits einen neuen Stern hervorgebracht, oder vielmehr einen sogenannten

Protostern, der sein Kernfusionsfeuer erst noch entfachen muss. Wenn wir jedoch

das Sonnensystem betrachten, stellen wir fest, dass der größte Teil dieses

Materials längst verschwunden ist. In den letzten Jahren hat die Forschung ein

grundlegendes Verständnis dafür erlangt, wie diese zirkumstellaren Scheiben ihre

Gas- und Staubreste verlieren.

Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Teleskope haben Astronominnen und

Astronomen diese sich auflösenden Scheiben, die sogenannten Übergangsscheiben,

sogar identifiziert und untersucht. Die Erforschung der detaillierten

physikalischen Prozesse blieb jedoch relativ erfolglos. Die theoretischen

Konzepte, die die Forschenden bisher entwickelt haben, konnten jeweils nur

einige der beobachteten Eigenschaften wiedergeben. Nun schlägt eine

Forschungsgruppe unter Leitung von Astronominnen und Astronomen des

Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) in Heidelberg ein neues Schema vor,

das die meisten Nachteile der bisherigen Ansätze überwindet. "Frühere Modelle

konnten nur einen Teil der Beobachtungsergebnisse von Übergangsscheiben

reproduzieren", sagt Matías Gárate vom MPIA. "Jetzt können wir jedoch die

meisten Eigenschaften erklären, die sich bisher zu widersprechen schienen: eine

große Lücke in der Scheibe und eine anhaltende Akkretion von Gas und Staub aus

einer langlebigen inneren Scheibe auf den Zentralstern."

Intuitiv ist es schwer zu verstehen, warum fast alle beobachteten

Übergangsscheiben mit einer großen Lücke Anzeichen von Akkretion aufweisen.

Akkretion ist der Prozess, durch den der Zentralstern mit Gas und Staub aus der

zirkumstellaren Scheibe gespeist wird. Bevor sich die Lücke öffnet, füllt

Material aus der dickeren äußeren Scheibe die inneren Bereiche auf und

unterstützt so den nachfolgenden Transport zum Zentralstern. Das Reservoir ist

jedoch begrenzt, so dass der Materiestrom mit der Zeit abnimmt. Gleichzeitig

trifft die Röntgenstrahlung des Sterns auf die Scheibenoberfläche und heizt sie

auf. Dadurch entsteht ein Wind, der das nun ionisierte Gas in den freien Raum

treibt. Dieser Prozess wird als Photoevaporation (etwa: Verdampfung durch Licht)

bezeichnet. Sobald er effizienter ist als der Materiestrom in der Scheibe von

außen nach innen, beginnt sich eine Lücke zu öffnen, die die innere Scheibe vom

äußeren Reservoir abtrennt. Danach sollte sich die innere Scheibe durch

Akkretion sehr schnell entleeren und rasch auflösen. Die Akkretion auf den Stern

kommt zum Stillstand.

"Um die Lebensdauer der inneren Scheibe zu verlängern und die

Akkretionsaktivität aufrechtzuerhalten, mussten wir einen Mechanismus finden,

der die Drift von Gas und Staub nach innen verringert", erklärt Paola Pinilla,

Leiterin der Forschungsgruppe "Genesis of Planets" am MPIA. "Eine Möglichkeit

besteht darin, eine allgemein akzeptierte Komponente zirkumstellarer Scheiben

mit einzubeziehen: eine sogenannte Totzone", ergänzt Timmy Delage, Doktorand am

MPIA. Eine Totzone ist ein relativ ruhiger, ringförmiger Bereich einer

zirkumstellaren Scheibe, in dem die zufällige Gasbewegung im Vergleich zu

anderen Scheibenbestandteilen vermindert ist. Infolgedessen wird die Reibung

zwischen den einzelnen Teilchen nahezu vernachlässigbar, so dass sie nur schwer

ihre Umlaufgeschwindigkeiten verringern können, was ihre Bahnen stabilisiert.

Totzonen können entstehen, wenn das Gas nur wenig ionisiert ist und von

Magnetfeldern gering beeinflusst wird. Sie können zum Beispiel auftreten, wenn

das Gas dicht genug ist, um die tieferen Scheibenschichten vor der Ionisierung

durch die auf die Scheibe treffende Strahlung zu schützen.

Um zu überprüfen, ob eine solche Totzone die beobachteten Ergebnisse von

akkretierenden Übergangsscheiben mit großen Lücken erklären kann, simulierten

Gárate und das Team deren zeitliche Entwicklung. Sie konstruierten ein

physikalisches Scheibenmodell, wobei sie die Anfangsbedingungen für die Totzone

variierten und Röntgenstrahlung einbezogen, um die Photoevaporation zu

ermöglichen. "Wir waren begeistert, als wir die Ergebnisse sahen. Eine große

Mehrheit der simulierten Übergangsscheiben mit einer Vielzahl von Lückengrößen

behielt einen nachweisbaren Akkretionsfluss zum zentralen sonnenähnlichen Stern

bei", berichtet Gárate.

Dieses Ergebnis zeigt, dass Totzonen in großer Zahl akkretierende

Übergangsscheiben mit großen Lücken erzeugen können. Sicherlich stellt das

Ergebnis einen deutlichen Sprung im Verständnis dessen dar, was Astronominnen

und Astronomen mit Teleskopen finden, wenn sie tatsächliche Übergangsscheiben

beobachten. Die Untersuchung reicht allerdings offenbar noch nicht aus, um die

genauen Zahlen abzubilden. Während durch Beobachtungen etwa drei Prozent der

Übergangsscheiben als nicht-akkretierend eingestuft werden, ergeben die

Simulationen mehr als das Zehnfache dieses Anteils.

Da die Rechenleistung begrenzt ist, spiegelt das in dieser Studie verwendete

Modell nur eine vereinfachte Version der realen Welt wider und umfasst nicht

alle möglichen Mechanismen, die in solchen Scheiben auftreten können. Einige von

ihnen könnten sogar die Lebensdauer der inneren Scheibe erhöhen. Andererseits

ist es gut möglich, dass einige der Schlussfolgerungen aus Beobachtungen

überdacht werden müssen, und dass es tatsächlich mehr nicht-akkretierende

Scheiben gibt als bisher angenommen.

In ihrer Studie untersuchte das vom MPIA geleitete Team die

Akkretionstätigkeit, indem es sich auf das Gas konzentrierte. Doch der Staub

kann sich ganz anders verhalten. Wenn Astronominnen und Astronomen Bilder von

solchen planetenbildenden Scheiben machen, sehen sie oft die Verteilung des

Staubs, der bei Millimeterwellenlängen strahlt und häufig die Form von

konzentrischen Ringen hat. Daher untersuchte das Team, ob ihre Simulationen auch

den Staub realistisch behandeln. "Um unsere Berechnungen mit hochaufgelösten

Bildern von realen Übergangsscheiben zu vergleichen, die wir mit dem

ALMA-Interferometer erhalten hatten, haben wir ein synthetisches Bild einer der

simulierten Staubscheiben erstellt", sagt Mitautor Jochen Stadler, Masterstudent

am MPIA und an der Universität Heidelberg.

Das Ergebnis ist eine verblüffende Bestätigung. Das Bild der

computergenerierten Staubverteilung zeigt die für Übergangsscheiben typischen

Elemente: eine kleine innere Scheibe und einen äußeren Ring, beide durch eine

große Lücke getrennt. Wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Während die

Strukturen gut übereinzustimmen scheinen, weichen die Helligkeiten voneinander

ab. Die Staubemission der simulierten Übergangsscheiben ist wesentlich

schwächer, als man aufgrund von Beobachtungen erwarten würde. Daher besitzen die

synthetischen Scheiben wahrscheinlich weniger Staub als die realen Scheiben.

Die Autoren haben jedoch eine plausible Lösung für diese Unstimmigkeit. "Wir

denken, dass dies eine Folge der Planetenbildung ist, die wir in unseren

Modellen nicht berücksichtigt haben", so Gárate. Studien zeigen häufig, dass neu

entstandene Planeten auf ihren Bahnen Lücken in die Scheibe graben. Solche

Rillen wirken wie Barrieren für den radial driftenden Staub. Gárate fügt hinzu:

"Es ist gut möglich, dass die planetarischen Lücken aufgrund der unzureichenden

räumlichen Auflösung in den Beobachtungen nicht sichtbar sind. Wenn sich in der

inneren Scheibe Planeten bilden, könnte dies dazu beitragen, dass der Staub

nicht zum Zentralstern wandert. Wir werden unsere Modelle entsprechend erweitern

und untersuchen, ob wir auch dieses Rätsel lösen können."

Über die Studie berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der

Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.

|