|

Einschläge veränderten Erdatmosphäre

Redaktion

/ Pressemitteilung des Instituts für Weltraumforschung der ÖAW

astronews.com

9. Juni 2017

Die erfolgreiche Messung mehrerer Isotope des Edelgases

Xenon beim Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass durch Einschläge von Kometen

einst Material auf die Erde gelangt ist. Die Auswertung weiterer Rosetta-Daten

ergab zudem, dass unser Sonnensystem am Anfang sehr heterogen war und kometäres Eis

offenbar älter als unser Sonnensystem ist.

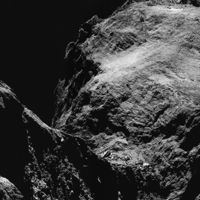

Bild des Kometen 67P von Ende Mai 2016, als

Rosetta während dreier Wochen so nah wie möglich

am Kometen flog, um ROSINA das "Erschnüffeln" der

Xenon-Isotope zu ermöglichen.

Bild: ESA / Rosetta / NAVCAM, CC BY-SA IGO

3.0 [Großansicht] |

Xenon ist ein farbloses, geruchloses Gas, das weit weniger als ein

Millionstel des Volumens der gesamten Erdatmosphäre ausmacht. Als Edelgas

reagiert es fast nicht mit anderen Elementen und hat deshalb einen relativ

stabilen atomaren Zustand. Es kann daher Verhältnisse bei der Entstehung unseres

Sonnensystems relativ genau wiedergeben.

Mit Xenon kann auch die alte Frage zu Kometen beantwortet werden: Gelangte

durch Kometen-Einschläge Material auf die Erde, und wenn ja, wie viel?

Wissenschaftler um Kathrin Altwegg vom Center for Space and Habitability

(CSH) der Universität Bern konnten nun zeigen, dass die Xenon-Mischung beim

Kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko dem bereits seit 40 Jahren vermuteten

irdischen "Ur-Xenon" sehr ähnlich ist, das kurz nach der Entstehung unseres

Sonnensystems von außen auf unseren Planeten gelangte. Die Messungen zeigen,

dass ungefähr ein Fünftel des irdischen Xenons von Kometen stammt. Damit konnte

erstmals eine quantitative Verbindung zwischen Kometen und der Erdatmosphäre

hergestellt werden.

Xenon wird in einer Vielfalt von stellaren Prozessen geformt, etwa bei

Supernova-Explosionen. Jedes dieser Phänomene führt zu einer typischen

Xenon-Isotopenverteilung, einem spezifischen "Fingerabdruck". Wegen seiner

vielen Isotope aus verschiedenen stellaren Prozessen liefert Xenon wichtige

Hinweise auf das Ur-Material, aus dem unser Sonnensystem entstand.

Gemessen wurden Xenon-Isotopen bereits in der Atmosphäre von Erde und Mars,

in Meteoriten, die von Asteroiden abstammen, beim Jupiter und im Sonnenwind –

dem Strom von geladenen Teilchen von der Sonne. Die Xenon-Mischung in der

Erdatmosphäre besitzt mehr schwere als leichte Isotope, da leichte Isotope eher

aus dem Gravitationsfeld der Erde ins All entweichen können.

Indem sie diesen Effekt korrigierten, haben Forscher in den 1970er Jahren die

ursprüngliche Mischung dieses Edelgases, das sogenannte "Ur-Xenon" berechnet,

das einst in der Atmosphäre der Erde vorherrschte. Dieses Ur-Xenon enthält viel

weniger schwere Isotope und die Zusammensetzung der leichten Isotope gleicht

derjenigen des Xenon von Asteroiden oder der Sonne.

Deshalb wurde vermutet, dass das Ur-Xenon in der frühen Erdatmosphäre einen

anderen Ursprung hat, als die sonst beobachtete Mischung im Sonnensystem. Dies

bestätigen Daten, die dank dem Messgerät ROSINA auf der Rosetta-Sonde beim

Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, einem eisigen "Fossil" aus dem frühen

Sonnensystem, gewonnen wurden.

"Die Suche nach Xenon beim Kometen war wahrscheinlich eine der wichtigsten

und schwierigsten Messungen von ROSINA", erläutert Altwegg, die

ROSINA-Projektleiterin am Center for Space and Habitability. "Dass wir

dabei einen Teil eines über 40 Jahre alten Rätsels gelöst haben, freut uns umso

mehr." Xenon ist sehr selten in der sowieso schon dünnen Atmosphäre des Kometen.

Die Sonde Rosetta musste deshalb wochenlang sehr nahe am Kometen

fliegen – 7 bis 10 Kilometer vom Kernmittelpunkt –, damit ROSINA genügend

Signale für eine eindeutige Messung der sieben häufigsten Isotope erhielt.

Das Risiko dabei war, dass der dichte Staub nahe beim Kometen das

Orientierungssystem der Sonde hätte beschädigen können. ROSINA gelang es, neben

anderen Edelgasen auch sieben Xenon-Isotope zu identifizieren. Die Analyse der

Daten zeigte, dass das kometäre Xenon, das bei der Entstehung des Kometen

eingefroren wurde, sowohl von der Mischung im Sonnensystem als auch vom heutigen

Mix in der Erdatmosphäre abweicht. Die Zusammensetzung des kometären Xenons

gleicht am ehesten derjenigen des postulierten Ur-Xenons in der frühen

Erdatmosphäre.

Es gibt aber gewisse Unterschiede zwischen beiden Zusammensetzungen, woraus

die Wissenschaftler schließen, dass das ursprüngliche Xenon teils von Kometen,

teils von Asteroiden stammt: "Erstmals konnten wir den quantitativen

Zusammenhang zwischen Kometen und unserer Erdatmosphäre herstellen – demnach

stammen 22 Prozent des ursprünglichen, atmosphärischen Xenons der Erde von

Kometen, während der Rest von Asteroiden stammt", fasst Altwegg zusammen.

Dieses Resultat steht nicht im Widerspruch zu ROSINAS Isotopenmessung im

Wasser des Kometen, die signifikant anders war als im irdischen Wasser. Da Xenon

nur in Spuren in der Atmosphäre vorhanden ist, während die Erde große

Wassermengen in den Ozeanen und der Atmosphäre enthält, konnten Kometen durchaus

einen Beitrag zum irdischen Xenon leisten, ohne das irdische Wasser wesentlich

zu verändern. "Zudem vertragen sich die Ergebnisse des Xenons gut mit der Idee,

dass durch Kometen organische Stoffe auf die Erde gelangten - wie Phosphor und

die Aminosäure Glyzin, die ebenfalls von ROSINA beim Kometen gefunden wurden -

das möglicherweise ausschlaggebend war für die Entwicklung von Leben auf der

Erde", sagt Altwegg.

Schlussendlich deutet der Unterschied zwischen dem kometären Xenon und dem

Xenon im Sonnensystem darauf hin, dass die sogenannte protosolare Wolke, aus der

die Sonne, Planeten und Kleinkörper gebildet wurden, ein chemisch ziemlich

heterogener Ort war. "Dies stimmt überein mit früheren Messungen von ROSINA, wie

die unerwartete Entdeckung von molekularem Sauerstoff oder molekularem

Schwefel", sagt Altwegg.

Eine Forschergruppe unter der Leitung von Martin Rubin, ebenfalls CSH, konnte

zudem zeigen, dass Silizium im Kometen nicht das mittlere Isotopenverhältnis

unseres Sonnensystems aufweist. Damit deuten die ROSINA-Daten darauf hin, dass

das Material unseres frühen Sonnensystems von verschiedenen Vorläufer-Sternen

stammt. Wie beim Xenon spricht dies dafür, dass die chemische Zusammensetzung

des frühen Sonnensystems heterogen, also nicht «gleichmäßig» durchmischt war,

wie bisher vermutet.

ROSINA hatte bereits früh in der Mission Silizium-Atome in der Gashülle des

Kometen entdeckt, die durch Sonnenwind aus der Oberfläche des Kometen

hinausgeschlagen wurden. Eine genaue Analyse durch Rubin hat nun gezeigt, dass

die Isotope von Silizium ebenfalls eine Anomalie aufweisen, wenn man sie mit

solarem Silizium vergleicht. Die schweren Silizium-Isotope sind weniger häufig

verglichen mit der Mischung bei der Sonne und Meteoriten. Dies deutet darauf

hin, dass Kometen sich in einem Gebiet im protosolaren Nebel gebildet haben, das

eine nicht-solare chemische Zusammensetzung aufwies – und somit möglicherweise

Material von einem anderen Stern oder Supernova in der Nähe übernommen hat.

Eine weitere Untersuchung weist außerdem anhand der Wasserstoff-Isotope nach,

dass kometäres Wasser – sogenanntes "schweres" Wasser – vor der Entstehung des

Sonnensystems gebildet und als präsolares Eis in Kometen eingefroren wurde.

"Unsere Ergebnisse bei allen drei Studien erfüllen damit eines der Hauptziele

der Rosetta-Mission, nämlich erstmals quantitative Anhaltspunkte zur

Entstehung der Erde und unseres Sonnensystems zu finden", sagt Altwegg.

Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler in Beiträgen für die

Fachzeitschriften Science und Astronomy & Astrophyscis sowie

für eine Sonderausgabe der Zeitschrift Philosophical Transaction of the Royal Society.

|