|

Blick auf die jüngsten Protosterne

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie

astronews.com

20. März 2013

Mithilfe des Weltraumteleskops Herschel und des

Submillimeter-Teleskops APEX haben Astronomen die jüngsten bislang bekannten

Protosterne aufgespürt. Die stellaren Embryos sind noch tief in dichte Kokons

aus Staub eingebettet. Von der Entdeckung erhoffen sich die Forscher neue

Einblicke in die frühesten Stadien der Sternentwicklung.

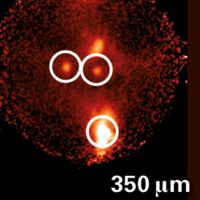

Drei der PACS Bright Red Sources (PBRS), die mit

Herschel gefunden wurden. Oben ein vom

Weltraumteleskop Spitzer (bei 24 µm)

aufgenommenes Bild, in welchem die beiden oberen

Objekte vollständig unsichtbar sind. Die beiden

Bilder unten stammen vom Weltraumteleskop

Herschel (bei 70 µm) und vom

Submillimeterteleskop APEX (bei 350 µm).

Bilder: A. M. Stutz (MPIA)

|

Sterne werden im Verborgenen geboren: hinter Staubschichten, tief im Inneren

der Molekülwolken, aus deren Kollaps sie entstehen. Je jünger ein werdender

Stern - ein sogenannter Protostern - ist, desto schwieriger ist es, ihn zu

beobachten. In den letzten Jahren gab es einen regelrechten Wettlauf, mithilfe

immer empfindlicherer Infrarotteleskope Protosterne in immer früheren

Entwicklungsstadien zu entdecken. Jetzt ist es einer Gruppe von Astronomen

gelungen, mit dem Weltraumteleskop Herschel und dem Submillimeter-Teleskop APEX die

jüngsten bislang bekannten Protosterne zu entdecken und zu untersuchen.

"Die Entdeckung war ein echter Glücksfall", erinnert sich Teammitglied Tom

Megeath von der University of Toledo im US-Bundesstaat Ohio. "Ich hatte

mir Bilder angesehen, die mit den Weltraumteleskopen Spitzer und

Herschel aufgenommen wurden und einen kürzlich entdeckten interessanten

Protostern in Orion zeigten, dessen Leuchtkraft sich mit der Zeit ändert. Auf

dem ersten Herschel-Bild, das ich mir ansah, war dieser Protostern

deutlich zu sehen - aber direkt daneben fand sich überraschender Weise noch ein

weiteres Objekt, das auf den Bildern des Spitzer-Teleskops schlichtweg

fehlte."

Dass das Objekt auf den Spitzer-Bildern nicht zu sehen war, hängt

damit zusammen, dass Spitzer bei kürzeren Wellenlängen beobachtet als

Herschel. Dass ein Objekt bei längeren Wellenlängen hell leuchtet, bei

kürzeren dagegen unsichtbar ist, gibt Physikern Hinweise auf seine Temperatur.

Menschen zum Beispiel emittieren durch ihre Körpertemperatur von etwa 37 Grad

Celsius infrarotes, aber kein sichtbares Licht. Die Unsichtbarkeit auf den

Spitzer-Bildern legte nahe, dass es sich bei dem Objekt auf dem

Herschel-Bild um einen außergewöhnlich kalten Protostern handeln könnte.

Das waren aufregende Aussichten, denn bei so geringen Temperaturen müsste es

sich um einen Protostern in einem viel früheren Entwicklungsstadium handeln, als

es jemals zuvor beobachtet worden war. Nach dieser ersten vielversprechenden

Entdeckung durchkämmte Teamleiterin Amelia Stutz vom Max-Planck-Institut für

Astronomie in Heidelberg sorgfältig die Orion-Daten, um zu sehen, ob sich

weitere Exemplare solcher Objekte aufspüren ließen. Am Ende kam sie auf

insgesamt 55 solcher anscheinend sehr kalten Objekte.

Doch waren dies wirklich alles junge Protosterne? Im Universum erscheinen

schließlich auch sehr weit entfernte Objekte rotverschoben, da durch die

Ausdehnung des Weltraums die Wellenlängen ihres Lichtes gestreckt werden. Das

kann dazu führen, dass eine sehr weit entfernte gewöhnliche Galaxie so ähnlich

aussieht wie ein sehr kalter, aber ungleich näherer Protostern.

"Wir mussten die Spreu vom Weizen trennen und die echten Protosterne

ausfindig machen". so Stutz. "Und wir wussten, dass dies nur mit mehr Daten

möglich war. Aus diesem Grund griffen wir auf APEX zurück - ein Teleskop, das

sogar noch langwelligeres Licht empfängt als Herschel."

Das APEX-Teleskop, das als Prototyp für das unlängst eingeweihte Atacama

Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) diente, befindet sich in der

Atacama-Wüste in Chile und wird von der Europäischen Südsternwarte (ESO)

betrieben. Mit den kombinierten Daten und durch sorgfältigen Vergleich ihrer

Beobachtungen mit physikalischen Modellen von Protosternen und ähnlichen

Objekten reduzierten Stutz und ihre Kollegen ihre Liste auf 15 zuverlässig

identifizierte neue Protosterne.

Die rötesten Quellen tauften sie nach dem Herschel-Instrument PACS,

mit dem diese Entdeckungen gelungen waren - PACS Bright Red Sources (kurz:

PBRS). Diese Quellen waren aufgrund ihrer geringen Temperatur vom Spitzer-Teleskop

nicht als Protosterne zu identifizieren gewesen - einige von ihnen sind auf den

Spitzer-Bildern schlicht unsichtbar.

Stutz und ihre Kollegen vermuten, dass es sich bei den von ihnen entdeckten

Objekten um die jüngsten Protosterne handelt, die bislang beobachtet wurden:

staubige Gashüllen mit Massen entsprechend der 0,2- bis 2-fachen Masse der

Sonne, die von einem tief im Inneren eingebetteten Protostern auf etwa 20 Grad

über dem absoluten Nullpunkt, also 20 Kelvin, aufgeheizt werden.

"In den frühesten Stadien sammelt der Protostern den Großteil seiner Masse

an. Aber diese Stadien sind gleichzeitig am schwierigsten zu beobachten. Bislang

gab es keinen direkten Weg, das, was das Modell über die frühesten Stadien

sagte, mit Beobachtungen zu vergleichen", so Stutz. "Diese Lücke schließen wir

jetzt und das ist immer eine gute Sache, wenn man wissen möchte, was wirklich

vor sich geht."

Stutz und ihre Kollegen planen bereits weitere Beobachtungen der von ihnen

entdeckten Objekte, unter anderem mit ALMA. "Es ist immer aufregend, neue Arten

von Objekten wie unsere PBRS zu finden", so die Astronomin. "insbesondere dann,

wenn sie Informationen über etwas so Fundamentales wie die Geburt von Sternen

versprechen. Sowohl unsere Entdeckung als auch das Potential für weitergehende

Beobachtungen zeigt, dass dies interessante Zeiten für Astronomen sind. Diese

Quellen konnten wir nur mit Herschel entdecken. Und nur mit ALMA ist es

möglich, sie im Detail zu untersuchen."

Über ihre Beobachtungen berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift

Astrophysical Journal.

|