|

Erneuertes ALICE-Experiment nimmt Testbetrieb auf

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Goethe-Universität Frankfurt am Main

astronews.com

7. Dezember 2022

Mit dem Experiment ALICE am CERN in Genf wollen

Physikerinnen und Physiker den Materiezustand unmittelbar nach dem Urknall

erforschen, das sogenannte Quark-Gluon-Plasma. In den letzten Jahren wurde der

Beschleuniger noch einmal verbessert und auch das ALICE-Experiment entsprechend

ertüchtigt. Nun warten die Teams weltweit gespannt auf die ersten Ergebnisse.

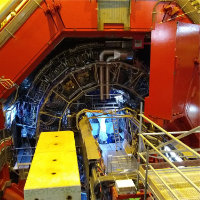

Der ALICE-Detektor am CERN in Genf wird für

das Upgrade geöffnet.

Bild: Sebastian Scheid / Goethe-Universität

Frankfurt[Großansicht] |

Wenige Sekundenbruchteile nach dem Urknall lag die gesamte Materie des

Universums in einer Art "Elementarteilchen-Suppe" als sogenanntes Quark-Gluon-Plasma

vor. Solch ein Quark-Gluon-Plasma lässt sich in Teilchenbeschleunigern für

extrem kurze Zeit erzeugen, wenn man schwere Ionen kollidieren lässt. Daher sind

die Kollisionen von Blei-Ionen von zentraler Bedeutung für das ALICE-Experiment

am Beschleunigerzentrum CERN, das die Eigenschaften von Materie, wie sie kurz

nach dem Urknall vorgelegen hat, untersuchen möchte.

Während einer vierjährigen Umbauphase von 2018 bis 2022 wurde der weltweit

stärkste Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider am CERN,

nochmals verbessert und kann jetzt deutlich mehr Bleiionen beschleunigen als

zuvor. Auch der ALICE-Detektor wurde in dieser Zeit ertüchtigt, um die höheren

Kollisionsraten, die der LHC in Zukunft liefern wird, aufzeichnen zu können.

Hierzu war es notwendig, die Auslesedetektoren des zentralen Detektors des

Experiments, der sogenannten Spurendriftkammer TPC (engl. "Time Projection

Chamber") komplett auszutauschen. Die Projektleitung dieses bislang zehnjährigen

Unterfangens liegt bei Prof. Harald Appelshäuser vom Institut für Kernphysik der

Goethe-Universität Frankfurt.

Die neue TPC soll es unter anderem ermöglichen, die Temperatur des Quark-Gluon-Plasmas

zu bestimmen, das während der der Blei-Blei-Kollision entsteht. Jetzt wurden am

CERN für das ALICE-Experiment in einem Testlauf erstmals Kollisionsenergien von

5,36 Teraelektronenvolt pro Blei-Blei-Kollision erzeugt, die weltweit höchste

bislang erreichte Kollisionsenergie. Mit den Tests können die

ALICE-Forscherinnen und -Forscher überprüfen, ob die Auslese und

Signalverarbeitung wie erwartet funktionieren. Eine große Herausforderung sind

dabei die enormen Datenmengen, die während der Messungen anfallen und allein für

die TPC im Bereich von mehreren Terabyte pro Sekunde liegen.

Dieser Datenstrom muss in Echtzeit mit effektiven Mustererkennungsmethoden

prozessiert werden, um die gespeicherte Menge der Daten ausreichend reduzieren

zu können. Eigens hierzu wurde das Rechencluster EPN (Event Processing Nodes)

für das Experiment aufgebaut. Das EPN-Cluster basiert sowohl auf konventionellen

Prozessoren (CPUs) als auch auf speziellen Grafikprozessoren. Die Leitung dieses

Projekts liegt bei Prof. Volker Lindenstruth, Frankfurt Institute for Advanced

Studies (FIAS) und Institut für Informatik der Goethe-Universität. Die ersten

Messungen bei der neuen Energie sind ein großer Erfolg für das

Schwerionenprogram am CERN. "Wir können es kaum erwarten, dass es nun wirklich

losgeht mit den Messungen", so Appelshäuser.

|