|

Der Rolle von Pulsaren auf der Spur

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Universität Erlangen-Nürnberg

astronews.com

21. September 2021

Die Herkunft der kosmischen Strahlung, die in jeder Sekunde

aus allen Richtungen auf die Erde trifft, ist bislang nicht eindeutig geklärt.

Viele Forschende machen die Reste von Supernova-Explosionen dafür

verantwortlich. Doch auch schnell rotierende Neutronensterne, sogenannte

Pulsare, könnten eine Rolle spielen. Diese soll nun in Erlangen genauer

untersucht werden.

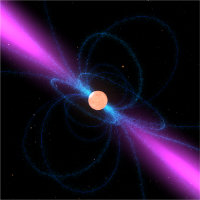

Pulsare sind schnell rotierende

Neutronensterne.

Bild: NASA [Großansicht] |

Die galaktische kosmische Strahlung entsteht innerhalb unserer Galaxie, der

Milchstraße. Sie besteht hauptsächlich aus geladenen Teilchen, also Protonen,

Ionen, Positronen und Elektronen, die unter extremen Bedingungen beschleunigt

werden und mit hohem Energiegehalt auf die Erde treffen.

Da bei dieser Beschleunigung Photonen, also Lichtteilchen erzeugt werden,

führt auch die Gammastrahlung zum Hinweis der kosmischen Beschleuniger. Das weiß

man seit der Entdeckung der kosmischen Strahlung durch den österreichischen

Physiker Victor Franz Hess im Jahr 1912. Geladene Teilchen werden auf ihrem

langen Weg zur Erde von interstellaren Magnetfeldern abgelenkt. Die Forschung

nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung konzentriert sich daher auf

ungeladene Teilchen wie Photonen oder Neutrinos. Denn sie treffen die Erde auf

direktem Weg und geben somit Auskunft über ihren Entstehungsort.

Alison Mitchell, bislang an der ETH Zürich, ist eine weltweit führende

Wissenschaftlerin der Untersuchung hochenergetischen Photonen – der

Gammastrahlung – aus dem Weltall. Ab Oktober soll Mitchell mit ihrer Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe

am Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg die Rolle von Pulsaren bei der

Entstehung der galaktischen, hochenergetischen kosmischen Strahlung untersuchen.

Das Projekt ist auf sechs Jahre ausgelegt und wird mit fast 1,5 Millionen Euro

gefördert.

Woher die kosmische Strahlung kommt, ob eine oder mehrere Quellpopulationen

verantwortlich sind, ist nämlich noch immer nicht geklärt. Zu den

aussichtsreichsten Kandidaten zählen Reste von Supernovae, die Umgebung

rotierender Neutronensterne, sogenannter Pulsare, und Schwarze Löcher. "Viele

Kollegen präferieren die Überreste von Supernovae, doch der experimentelle

Nachweis ist bisher nicht eindeutig gelungen", erklärt Mitchell. Je länger die

Sternexplosion zurückliege, desto geringer die erwartete Beschleunigung.

Zudem können theoretische Untersuchungen noch nicht überzeugend zeigen, dass

Teilchen in den Überresten einer Supernova auf die extrem hohen Energien

beschleunigt werden können, die in der kosmischen Strahlung auftreten, so

Mitchell. Daher sucht die Wissenschaft nach anderen Erklärungen. Mehrere

Forschungsgruppen, beispielsweise in Frankreich, Polen und den USA, arbeiten an

theoretischen Modellen, nach denen die Umgebung von Pulsaren für den Ursprung

der galaktischen kosmischen Strahlung verantwortlich ist.

Erst seit 2019 konnte nachgewiesen werden, dass sogenannte Pulsarwindnebel in

der Lage sind, Positronen und Elektronen auf Energien von 1015

Elektronenvolt zu beschleunigen. Die Hauptkomponente der galaktischen kosmischen

Strahlung, also Protonen und Ionen, könnten demnach ebenfalls ihren Ursprung in

der Umgebung eines Pulsars haben. Für die Beschleunigung der Protonen durch

Pulsare und deren Umgebung möchte Mitchell in Erlangen den erhofften

experimentellen Nachweis erbringen. "Soweit ich weiß, ist das geplante

umfassende Forschungsprogramm weltweit einzigartig", sagt die Physikerin.

Da die hochenergetischen Teilchen mit Satelliten nur schwer nachzuweisen

sind, nutzen Forschende die irdische Atmosphäre als Detektor. Sogenannte

Tscherenkow-Teleskope fangen das schwache Leuchten ein, welches entsteht, wenn

ein Photon der Gammastrahlung auf die Atmosphäre trifft. Mit den fünf Empfängern

des HESS-Teleskops in Namibia lässt sich die Richtung der Gammastrahlung exakt

bestimmen. Mitchell arbeitet auch mit dem im Bau befindlichen Internationalen

Großprojekt der erdbasierten Gammastrahlen-Astronomie, dem Cherenkov

Telescope Array (CTA), an dem Forschende aus Erlangen ebenfalls beteiligt

sind, zusammen.

"Im Laufe des Projektes werden weitere CTA-Teleskope auf der Kanareninsel La

Palma und in Chile dazukommen, die eine höhere Auflösung und ein größeres

Gesichtsfeld haben", erklärt Mitchell. Mithilfe von Algorithmen soll die

Auflösung der Teleskope verbessert werden. Derzeit werden auch neue Methoden

entwickelt, um räumlich ausgedehnte Gammastrahlen-Quellen zu erfassen. Wegen

ihrer führenden Stellung auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik und der

Neutrino-, Röntgen- und Gammastrahlenastronomie würde die

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg viele Schnittstellen für ihr

Projekt bieten, ist Mitchell zuversichtlich und prognostiziert:

"Höchstwahrscheinlich sind sowohl Supernovae als auch Pulsare für die

galaktische kosmische Strahlung verantwortlich, aber ich glaube, dass Pulsare

bis auf tausendfach höhere Energien beschleunigen können als die Überreste von

Supernovae."

|