|

Der Spin soll Axionen verraten

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Universität Mainz

astronews.com

26. Juni 2019

Auf der Suche nach der Dunklen Materie, die etwa die

Bewegungen von Sternen in Galaxien beeinflusst, hoffen Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler in der Elementarteilchenphysik fündig zu werden. Ein möglicher

Kandidat sind sogenannte Axionen. Mit einem neuen Verfahren versucht ein Team

aus Mainz, diese Partikel nun aufzuspüren - bislang allerdings ohne Erfolg.

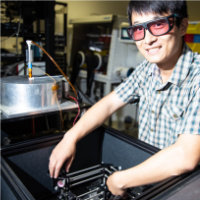

Kann der Spin Axionen verraten? Das Team in

Mainz will das herausfinden. Hier richtet Dr.

Teng Wu den Laserstrahl der Komagnetometrie-Anordnung

aus.

Foto: Arne Wickenbrock, JGU [Großansicht] |

Tag für Tag sind wir von Materie umgeben – Bäume, Häuser und Möbel, ja selbst

die Luft gehören in ihr Reich. Doch: Diese uns bekannte, sichtbare Materie macht

Physikern zufolge nur etwa 20 Prozent der gesamten Materie im Universum aus.

Ganze 80 Prozent sind Dunkle Materie – so die gängige Theorie. Einer der Gründe,

unter mehreren, für diese Annahme: Die Sterne bewegen sich weit schneller, als

sie es tun dürften, wenn nur "normale" Materie existieren würde.

Im Laufe der Zeit entwickelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

unterschiedliche Theorien darüber, aus was genau diese geheimnisvolle Dunkle

Materie bestehen soll. Mögliche Kandidaten sind schwach wechselwirkende, schwere

Teilchen WIMPs; eine Abkürzung für den englischen Begriff Weakly Interacting

Massive Particles.

Forscher haben zahlreiche Jahre damit verbracht, diese mit Teilchendetektoren

aufzuspüren und versuchen dies nach wie vor – bislang leider vergeblich. Vor

einigen Jahren postulierten Wissenschaftler weitere mögliche Teilchen, genannt

Axionen, die um ein Vielfaches leichter sind als andere Teilchen. Das Feld

dieser Teilchen oszilliert der Theorie zufolge – es verändert sich also ständig.

Die Frequenz, mit der es das tut, ist proportional zur Schwere der Teilchen: Da

die Teilchen sehr leicht sind, sollte sie also sehr niedrig sein. Genau weiß das

jedoch bislang niemand: Es ist ebenso möglich, dass dieses Feld ein ganzes Jahr

braucht, um eine Periode zu durchlaufen, oder dies Billionen Mal pro Sekunde

tut.

Forscher der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) haben nun eine

Möglichkeit gefunden, diese Axionen nachzuweisen – im Projekt Cosmic Axion

Spin Precession Experiment CASPEr. "Wir setzen dabei auf die

Kernspinresonanz", erläutert Prof. Dr. Dmitry Budker vom Institut für Physik der

JGU und dem Helmholtz-Institut Mainz. "Mit dieser detektieren wir die Kernspins

von Molekülen, genauer gesagt vom Kohlenstoff-Isotop C13 und von Wasserstoff."

Die Grundannahme: Die Dunkle Materie beeinflusst die Spins, sie sollte sie

zum Rotieren bringen. Nun werden die Spins allerdings auch vom Erdmagnetfeld

beeinflusst. Die Forscher müssen daher auseinanderhalten, welcher Anteil der

beobachteten Spin-Änderungen auf die Dunkle Materie und welcher auf das

Erdmagnetfeld zurückzuführen ist.

Das Wissenschaftlerteam hat daher die Komagnetometrie entwickelt: Diese

basiert auf der Vielzahl von Atomkernen in einem Molekül. Da verschiedenartige

Kerne jeweils unterschiedlich empfindlich auf die Magnetfelder von Erde und

Dunkler Materie reagieren, lassen sich beide Effekte separieren.

Den Frequenzbereich von ein bis drei Oszillationen pro Jahr bis zu 18

Oszillationen pro Stunde haben die Forscher der JGU bereits durchkämmt –

allerdings ohne auf die Einflüsse Dunkler Materie zu stoßen. "Man kann sich das

ähnlich vorstellen, als hätte man in einem großen Garten einen Ring verloren",

erläutert Budker. "Einen Teil dieses Gartens haben wir bereits untersucht, wir

wissen also, wo sich der Ring nicht befindet – sprich in welchem Frequenzbereich

sich das Axion nicht bewegt. Auf diese Weise konnten wir den Bereich, in dem wir

das Axion zu finden hoffen, stark einschränken und werden die Suche nun auf die

anderen Bereiche fokussieren."

Über ihre Arbeit berichten die Forscher in einem Fachartikel, der in der

Zeitschrift Physical Review Letters erschienen ist.

|