|

Wie findet man Leben im All?

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Universtät Bern

astronews.com

29. Juni 2018

Im kommenden Jahrzehnt sollten die dann verfügbaren

Teleskope erstmals eine detaillierte Analyse der Atmosphären von extrasolaren

Planeten und die Suche nach sogenannten Biosignaturen erlauben. Auf diesen

Zeitpunkt wollen Astrobiologen vorbereitet sein und arbeiten in einem

internationalen Netzwerk an neuen Verfahren, mit denen sich Leben auf fernen

Welten nachweisen lassen könnte.

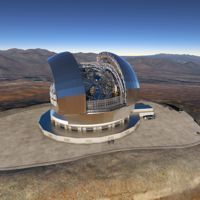

Eine Hoffnung der Exobiologen: Das

Extremely Large Telescope der ESO, das ab dem

kommenden Jahrzehnt ganz neue Daten über

extrasolare Planeten liefern wird.

Bild: ESO / L. Calçada/Ace Consortium [Großansicht] |

Vor drei Jahren hat die NASA ein Netzwerk von Forschenden aus aller Welt

gegründet. Es soll Technologien vorantreiben und helfen, die folgende Frage zu

klären: Sind wir allein im Universum? Russell Deitrick und Daniel Angerhausen

von der Universität Bern sind Teil dieser internationalen Gruppe, die nun eine

umfassende Reihe von Arbeiten zur Suche nach Spuren von Leben auf Planeten

außerhalb unseres Sonnensystems vorgelegt hat.

Da wir derzeit nicht zu Exoplaneten reisen können, müssen die Wissenschaftler

sie mithilfe von Teleskopen aus der Ferne auf sogenannte Biosignaturen

untersuchen. "Leben zu erkennen ist eine große Herausforderung", sagt Deitrick.

"Fast jeden Tag wechsle ich meine Haltung von hoffnungsvoll zu zynisch und

wieder zurück." Er glaubt, dass man sich in den nächsten zehn Jahren vor allem

darauf konzentrieren wird, die Exoplaneten im Allgemeinen und das Lebens auf der

Erde besser zu verstehen. "Wahrscheinlich werden wir im darauffolgenden

Jahrzehnt die Teleskope und neuen Technologien erhalten, die wirklich eine

Chance haben, potenzielle Biosignaturen zu erkennen", fasst er zusammen.

"Wenn Leute fragen, was mein größter Traum ist, sage ich immer, dass ich Teil

des Teams sein will, das Leben im Weltraum findet. Diese Arbeiten sind ein

großer Schritt in jene Richtung und zeigen den Weg, den wir gehen werden", so

Angerhausen. In ihrer Studie zeigen die Astrophysiker, wie sich die

Forschung entwickeln wird – von den aktuellen Abschätzungen der Größe und

Umlaufbahnen dieser fernen Welten zu einer gründlichen Analyse ihrer chemischen

Zusammensetzung und schließlich zur Frage, ob sie Leben beherbergen.

Das James-Webb-Weltraumteleskop, das nun 2021 starten soll, und

Bodenteleskope der 30-Meter-Klasse Anfang der 2020er Jahre werden systematische

chemische Untersuchungen von potenziell bewohnbaren Planeten ermöglichen, die um

kühlere Sterne kreisen. Um solche Ziele bei sonnenähnlichen Sterne zu

untersuchen, braucht es jedoch wahrscheinlich eine spezielle Weltraummission,

die Bilder liefern kann. Die erste, derartige Möglichkeit ist WFIRST (Wide Field

Infrared Survey Telescope), ein Teleskop, das Mitte der 2020er Jahre gestartet

werden soll.

Das Team geht davon aus, dass der Nachweis von Signaturen in der Atmosphäre

einiger potenziell bewohnbarer Planeten möglicherweise vor 2030 erfolgen wird.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer detaillierteren,

systematischen Erhebung nach 2030. Aber Deitrick warnt: "Was wir entdecken, wird

keineswegs eindeutig sein. Daher ist der Nachweis einer Biosignatur wohl bloß

der Anfang auf der Suche nach Leben. Danach folgt das Überprüfen und Verstehen –

deshalb geben wir uns heute so viel Mühe mit dieser Arbeit."

Tatsächlich diskutieren die Forscher in einem der jetzt veröffentlichten

Artikel, wie die Natur sie austricksen könnte, indem sie Lebenszeichen auf einem

Planeten finden, wo es keine Lebewesen gibt und umgekehrt. Die Autoren

untersuchen, wie ein Planet Sauerstoff ohne Lebewesen herstellen kann und wie

Planeten mit Leben andere Spuren aufweisen könnten als Sauerstoff, der auf der

heutigen Erde reichlich vorhanden ist.

Das vom Astrobiologie-Programm der NASA gegründete internationale Netzwerk

heißt "Nexus for Exoplanet System Science", kurz NExSS. Dieser Gruppe

anzugehören, ist für die Astrophysiker in Bern ein besonderes Erlebnis. "Dieses

Unterfangen bringt so viele Disziplinen zusammen", sagt Deitrick: "Es fordert

einen wirklich heraus, anders zu denken." Und Angerhausen fügt hinzu: "Ich bin

stolz und glücklich, ein kleines Zahnrad in dieser erstaunlichen und

vielfältigen Gemeinschaft zu sein."

Die neuen Studien sind in mehreren Fachartikeln in der Zeitschrift

Astrobiology erschienen.

|