|

Weitere Forschung zu Urknall und Higgs-Teilchen

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Universität Hamburg

astronews.com

21. Juni 2024

Deutsche Forschungsgruppen beteiligen sich weiter an

Experimenten am Large Hadron Collider am Genfer CERN. So stehen

Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den kommenden drei Jahren

fünf Millionen Euro zur Verfügung, um sich an der Auswertung und

Weiterentwicklung eines Experiments zu beteiligen, die das Higgs- und andere

Teilchen erforschen sollen.

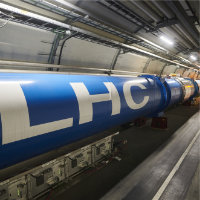

Blick in den

Tunnel des Teilchenbeschleunigers LHC am CERN in

Genf.

Foto: Samuel Joseph Hertzog / CERN [Großansicht] |

Mehrere Forschungsgruppen am Fachbereich Physik der Universität Hamburg

erhalten in den kommenden drei Jahren knapp fünf Millionen Euro für ihre

gemeinsamen Projekte am größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Die

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Experimentalphysik

(IEP) der Universität Hamburg beteiligen sich bereits seit 20 Jahren an dem

sogenannten Compact-Muon-Solenoid-Experiment, kurz CMS – einem Detektor, der

Teil des leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers der Welt ist, dem Large

Hadron Collider am Europäischen Forschungszentrum CERN in der Schweiz. In

dem internationalen Großprojekt geht es um die kleinsten Bausteine der Materie,

die sogenannten Elementarteilchen, wie zum Beispiel das Higgs-Teilchen.

Aktuelle Forschungsvorhaben konzentrieren sich dabei auf eine mögliche

Verbindung des Higgs-Teilchens mit den Prozessen des Urknalls sowie auf die

Identifizierung von bisher unbekannten Teilchen der Dunklen Materie, die einen

Großteil der Materie im Universum ausmacht. Für diese Arbeit erhalten die

Forschenden der Universität Hamburg in den kommenden drei Jahren insgesamt 4,8

Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Förderung

ist Teil des Rahmenprogramms "Erforschung von Universum und Materie". Die

beteiligten Arbeitsgruppen sind alle Teil des Exzellenzclusters Quantum

Universe.

Ein Teil der Mittel wird für den Betrieb des Detektors eingesetzt, zudem

werden Stellen geschaffen und insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs soll

gefördert werden. "So stellen wir sicher, dass wir die aufgezeichneten Daten in

Hamburg auswerten können. Dafür sind neben Personal wegen der enormen

Datenmengen auch große Rechner-Farmen notwendig", sagt Dr. Matthias Schröder,

Wissenschaftler im IEP und Experte im Bereich der Higgs-Physik. Mit den

bewilligten Mitteln könne die dafür in Hamburg aufgebaute Infrastruktur auch in

den kommenden drei Jahren effektiv betrieben werden, ergänzt Dr. Hartmut Stadie,

verantwortlicher Wissenschaftler für den Bereich Computing im IEP.

Gleichzeitig geht der Blick der Hamburger Gruppen aber auch in die Zukunft:

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Karlsruher Instituts für Technologie,

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und des Hamburger

Helmholtz-Zentrums DESY werden sie den CMS-Detektor auf die Zeit ab 2029

vorbereiten. In fünf Jahren soll die Leistungsfähigkeit des gesamten

Beschleuniger-Komplexes noch einmal erheblich gesteigert werden, was die

Anforderungen an den Detektor verändert. "In Hamburg haben wir uns seit Jahren

auf diesen Umbau vorbereitet und neue Detektor-Konzepte entwickelt, die den

neuen Bedingungen standhalten können. Die notwendigen Mittel zum Bau dieser

Detektoren stehen uns nun zur Verfügung", so Dr. Georg Steinbrück, leitender

Wissenschaftler im Bereich Detektorentwicklung im IEP.

|