|

Das geheimnisvolle Magnetfeld der Venus

Redaktion

/ idw / Pressemitteilung der Universität Kiel

astronews.com

7. Juni 2021

Die Sonde Solar Orbiter soll Erkenntnisse

über die Sonne liefern und unseren Zentralstern aus geringer Entfernung

untersuchen. Auf dem Weg dorthin lieferte Solar Orbiter jetzt aber

spannende Daten über das Magnetfeld unseres Nachbarplaneten Venus. Bei einem

weiteren Vorüberflug im August hofft das Team auf zusätzliche Messungen.

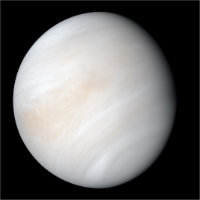

Ein Bild der Venus, aufgenommen von der

Mariner-10-Sonde im Februar 1974. Die Atmosphäre

sorgt - zusammen mit dem Sonnenwind - für die

Entstehung einer induzierten Magnetosphäre. Foto: NASA

/ JPL-Caltech [Großansicht] |

Solar Orbiter ist eine gemeinsame Mission der europäischen Weltraumagentur

ESA und der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, die eigentlich neue

Erkenntnisse über die Sonne liefern soll. Aktuell liefert die Mission allerdings

neue Erkenntnisse über unseren Nachbarplaneten Venus. Im Unterschied zur Erde

besitzt die Venus kein eigenes Magnetfeld, welches sie vor der

überschallschnellen Strömung des Sonnenwindes schützt. Diese Strömung erzeugt

aber ein schwaches, induziertes Magnetfeld um die Venus herum.

Eine Analyse der Daten, die Solar Orbiter bei einem ersten

Vorbeiflug-Manöver an der Venus im letzten Dezember gesammelt hat, zeigt, dass

dieses einzigartige Magnetfeld immer noch stark genug ist, um Partikel auf

mehrere Millionen Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Nach Auffassung des

internationalen Forschungsteams sind die Ergebnisse eine wertvolle Hilfe bei der

Untersuchung von Planeten in anderen Sonnensystemen und unterstreichen, wie

wichtig das Studium von unterschiedlichen planetaren Magnetfeldern im Universum

ist.

Die Erde erzeugt ihr eigenes intrinsisches Magnetfeld mithilfe ihres

geschmolzenen Kerns. Bei der Venus verhält es sich anders: Sie erhält ihr

Magnetfeld aus der Wechselwirkung des Sonnenwinds mit der Ionosphäre des

Planeten, also des Teils der Atmosphäre, der elektrisch geladene Atome bzw.

Ionen enthält. Diese Ionen erzeugen elektrische Ströme. Wenn der Sonnenwind über

die Venus streicht, tritt er in Wechselwirkung mit diesen Strömen und erzeugt so

eine vollständige Magnetosphäre um den Planeten.

"Es ist eine sehr ungewöhnliche induzierte Magnetosphäre", sagt Robert Allen,

Astrophysiker am US-amerikanischen Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

in Laurel, im US-Bundesstaat Maryland, der federführende Autor der Studie. Die

Wissenschaftler kannten diese ungewöhnliche Magnetosphäre zwar schon aus den

Venus-Missionen aus den 1960er bis 1980er Jahren, aber es gibt noch viele offene

Fragen.

Der Sonnenwind zieht zum Beispiel die Magnetosphäre hinter dem Planeten in

die Länge; man nennt das einen Magnetschweif. Aber wie weit kann sich eine

induzierte Magnetosphäre ausdehnen, bevor sie zerfällt? "Dieses System ist

ziemlich instabil", erklärt Allen, "es weht im Sonnenwind wie eine sehr

langgestreckte Flagge." Magnetische Felder beschleunigen geladene Partikel wie

Elektronen und Protonen.

Aber kann eine induzierte Magnetosphäre Partikel in der gleichen Weise und

auf die gleichen Geschwindigkeiten beschleunigen wie eine intrinsische

Magnetosphäre? Diese Frage soll Solar Orbiter beantworten helfen. "Solar

Orbiter wird im Laufe der Mission die ekliptische Ebene der Planeten

verlassen, um auf die Polregionen der Sonne blicken zu können", sagt Yannis

Zouganelis, stellvertretender Projektleiter an der ESA. "Aber dazu brauchen wir

die Hilfe von ausgeklügelten Flybys bei der Venus."

Während andere Raumsonden wie BepiColombo, Parker Solar Probe

und MESSENGER knapp an der Venus vorbeifliegen, um entweder zu beschleunigen

oder abzubremsen, hat Solar Orbiter den Planeten von hinten über den

Nordpol angeflogen. So wurde die Sonde aus der Ekliptikebene herausgeschleudert

und die Pole der Sonne kamen in Sichtweite. "Für uns ist diese Flugbahn ein

Glück. Sonst möchte man sie eigentlich nicht haben", sagt Allen. "Die Art, wie

wir diesen Vorbeiflug genutzt haben, hat uns in diese bisher praktisch

unerforschte Region geführt."

Mit Solar Orbiter konnten die Forschenden Erkenntnisse darüber

gewinnen, dass sich das Magnetfeld der Venus mindestens bis 300.000 Kilometer

hinter den Planeten erstreckt. Das ist in etwa die Entfernung zwischen Erde und

Mond. Im Vergleich zum Magnetschweif der Erde, der über weit mehr als die

zehnfache Distanz reicht, ist das relativ kurz. Außerdem fanden die

Wissenschaftler heraus, dass das Magnetfeld trotz seiner geringen Größe Partikel

auch so weit vom Planeten entfernt noch auf über acht Millionen Kilometer pro

Stunde beschleunigt.

Das Team hat mehrere Mechanismen entdeckt, die die Partikel beschleunigen.

Alle diese Mechanismen gibt es auch in Magnetosphären wie der der Erde:

Beispielsweise übertragen Turbulenzen im Magnetfeld genug Energie, um die

Partikel mit beinahe elf Millionen Kilometer pro Stunde herausfliegen zu lassen.

"Die Tatsache, dass es in diesem relativ kleinen System der Venus doch so viele

Mechanismen gibt, die Partikel auf so hohe Geschwindigkeiten beschleunigen

können, ist für mich sehr überraschend und wirklich interessant", sagt Professor

Robert Wimmer-Schweingruber von der Kieler Universität und Projektleiter für

Solar Orbiter an der CAU, "insbesondere, dass diese auch räumlich und

zeitlich voneinander abgegrenzt sind."

"Darüber hinaus ist diese Untersuchung interessant, weil sie uns einen neuen

Messpunkt in der doch sehr beschränkten Zahl von Magnetosphären in unserem

Sonnensystem gibt, der zeigt, dass diese auch bei induzierten Magnetfeldern

entstehen", erklärt Wimmer-Schweingruber. "Dies erlaubt uns, die gesamte

Bandbreite von Magnetosphären im Universum zu verstehen, auch solche bei

Exoplaneten. Diese Planeten, die um ferne Sterne kreisen, werden in den

kommenden Jahren mit dem James Webb Space Telescope erstmals untersucht

werden können. Da sind Referenzmessungen in unserem Sonnensystem sehr wichtig."

Solar Orbiter wird die Venus im August erneut passieren, gerade

einmal einen Tag, bevor BepiColombo einen Bogen um den Planeten fliegt.

Beide Sonden werden auf ihrem Weg Daten zur Venus sammeln, so dass die

Wissenschaftler einen seltenen Blick aus zwei Perspektiven erhalten, wie sich

diese Phänomene im Lauf der Zeit ändern und wie sie sich vor und hinter dem

Planeten unterscheiden.

"Wir sind gespannt, was uns diese einzigartige Konstellation von zwei

Raumsonden über die Magnetosphäre der Venus zeigen wird," blickt Wimmer-Schweingruber

in die Zukunft. Die für diese Untersuchungen verwendeten Instrumente wurden an

der CAU Kiel entwickelt und gebaut. "Es ist großartig zu sehen, dass die Daten

unserer Instrumente von Wissenschaftlern an renommierten Forschungsinstituten

verwendet werden", meint Wimmer-Schweingruber, "dafür haben wir sie ja gebaut!"

Über die Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der

Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.

|