|

Haumea hat einen Ring

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik

astronews.com

17. Oktober 2017

Haumea besitzt einen schmalen und dichten Ring. Das hat die

Beobachtung einer Sternbedeckung durch den Zwergplaneten ergeben. An der

Kampagne waren zehn Observatorien in sechs europäischen Ländern beteiligt.

Weitere Beobachtungen lieferten außerdem detailliertere Daten zu Größe, Form und Dichte von Haumea.

Die Entstehung dieses Ringsystems bleibt aber rätselhaft.

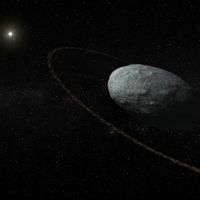

Künstlerische Darstellung von Haumea und

seinem Ringsystem, wobei der Hauptkörper und der

Ring maßstabsgetreu dargestellt sind.

Bild: IAA-CSIC/UHU [Großansicht] |

In unserem Sonnensystem wimmelt es außerhalb der Neptunbahn geradezu von

interessanten Himmelskörpern, den sogenannten TNOs (trans-neptunischen

Objekten). Die vier größten TNOs sind als Zwergplaneten klassifiziert – mit

Pluto als bekanntestem Mitglied. Haumea ist kleiner, besitzt eine langgestreckte

Form, rotiert sehr schnell, ist mit kristallinem Wassereis bedeckt und hat zwei

Monde. Allerdings waren viele seiner physikalischen, chemischen und thermischen

Eigenschaften bisher nicht gut bekannt.

"Seit seiner Entdeckung vor mehr als zehn Jahren wussten wir, dass Haumea ein

exotisches Objekt ist, aber trotz Beobachtungen mit den leistungsstärksten

Teleskopen kannten wir seine Eigenschaften nur unzureichend", erzählt Thomas

Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, der eines der

Projektteams für diese Studie leitete. "Es ist fantastisch zu sehen, dass eine

koordinierte Kampagne von Beobachtern mit kleinen bis mittelgroßen Teleskopen

nun einen derart spektakulären Beitrag zu unserem Verständnis von Haumea und der

Welt der eisigen Zwergplaneten hinter Neptun erbracht hat."

Die Astronomen nutzten die seltene Gelegenheit einer Sternbedeckung, um eine

Fülle von Beobachtungsdaten zu sammeln. Solche Sternbedeckungen sind einer

Sonnenfinsternis sehr ähnlich, doch anstatt des Mondes vor der Sonne läuft in

diesem Fall ein kleiner Körper unseres Sonnensystems vor einem beliebigen

Hintergrundstern vorbei. Aus der Messung des Schattens auf der Erde lässt sich

direkt die Größe des Objekts und seine (projizierte) Form errechnen.

Bereits im Jahr 2015 erkannten die Forscher die mögliche Bedeckung eines

ausreichend hellen Sterns durch Haumea. Die verbesserten Positionen für mehr als

eine Milliarde Sterne im Gaia-Katalog, der im September 2016

veröffentlicht wurde, machten Vorhersagen von Sternbedeckungen durch Asteroiden

viel verlässlicher. Allerdings bleibt die Berechnung von Ereignissen, die durch

TNOs verursacht werden, schwierig. Diese Objekte wurden erst vor relativ kurzer

Zeit entdeckt und astrometrische Beobachtungen sind nur für einen kleinen Teil

ihrer Umlaufbahnen verfügbar.

Daher bedurfte es einer großen astrometrischen Beobachtungskampagne nahe des

Zeitpunktes einer potenziellen Bedeckung, um den Pfad des Schattens zu berechnen

und das Beobachternetz im Januar 2017 in Bereitschaft zu versetzen. So erhielten

insgesamt zehn Observatorien in sechs europäischen Ländern Daten über Haumeas zu

erwartende Sternbedeckung, die dann am 21. Januar 2017 stattfand. Die

Lichtkurven zeigen tiefe Einschnitte, bedingt durch den Vorbeizug von Haumea vor

dem Hintergrundstern. Weil diese Einschnitte sehr abrupt sind, kann der

Zwergplanet keine globale Atmosphäre haben wie etwa Pluto.

Neben der großen Bedeckung gab es aber vor und nach dem größten Einschnitt in

der Lichtkurve kurze Verdunkelungen. "Wir waren sehr überrascht, diese

Sekundärereignisse zu sehen, was auf eine zusätzliche Struktur um den

Zwergplaneten hindeutete", sagt Ulrich Hopp vom Max-Planck-Institut für

extraterrestrische Physik und der Universitätssternwarte München, die für die

Beobachtungen am Observatorium Wendelstein verantwortlich war. "Die Analyse

zeigt, dass diese Verdunkelungen durch einen schmalen und dichten Ring um Haumea

erklärt werden können, der etwa die Hälfte des ankommenden Sternenlichts

absorbierte."

Beobachtungskampagnen der vergangenen Jahre erhielten bereits Hinweise auf

Ringe um einige kleinere Planeten in der Trans-Neptun-Region wie Chariklo und

Chiron. Unerklärte Lichtkurven-Signaturen könnten zudem darauf hindeuten, dass

auch andere Objekte einen Ring oder ein ganzes Ringsystem besitzen könnten. Das

Reflexionsvermögen des Rings um Haumea ist vergleichbar mit jenem der bisher

bekannten Ringe. Der Positionswinkel des Rings stimmt mit der Rotationsachse von

Haumea überein, sodass der Ring in der Äquatorebene des Himmelskörpers liegen

sollte.

Bisherige Beobachtungen haben gezeigt, dass sich auch Haumeas einer Mond

Hi'iaka in der Äquatorialebene befindet, allerdings in deutlich größerer

Entfernung. Der Ring liegt so nahe am stark eiförmigen Zwergplaneten, dass die

Entstehung eines festen Körpers aus diesem Material nicht möglich ist.

Da Haumea eine triaxiale, ellipsoide Form besitzt, reicht die Bedeckung

allein nicht aus, seine dreidimensionale Gestalt zu bestimmen. Die Messungen

über mehrere Tage vor und nach der Bedeckung lieferten den Astronomen aber

zusätzliche Informationen über die Rotationslichtkurve, sodass sich die Form des

Ellipsoids sowie die Dichte des Zwergplaneten daraus ableiten ließen. Die neuen

Ergebnisse stehen viel besser im Einklang mit der Dichte anderer großer TNOs als

bisherige Messungen.

Allerdings sind die Ergebnisse nicht mit einem homogenen Körper im

hydrostatischen Gleichgewicht vereinbar. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass

die vereinfachte Annahme eines annähernd flüssigen Körpers nicht gültig ist und

die Gesetze granularer Medien angewandt werden müssen. "Die Anstrengungen, die

wir in die Koordination und Vorbereitung dieser großen Zusammenarbeit

investierten, haben sich voll ausgezahlt: In den wenigen Sekunden der Bedeckung

erhielten wir eine Fülle an Informationen", sagt Müller. "Wir wissen jetzt mehr

über die Form und den Aufbau von Haumea."

Die Entdeckung eines Rings um diesen Zwergplaneten – mit einer ganz anderen

dynamischen Masse und weiter entfernt als alle anderen Objekte mit Ringen –

bedeute, dass derartige Ringe wohl viel häufiger seien, als bisher gedacht, so

die Forscher. Das sei ein neues, unerwartetes und aufregendes Forschungsfeld, in

dem kleine und mittelgroße Teleskope fantastische Beiträge leisten könnten.

"Unser Sonnensystem überrascht uns immer wieder aufs Neue", sagt Paola Caselli,

Direktorin am Garchinger Max-Planck-Institut. "Diese neue Entdeckung wird viel

zum Verständnis der Entstehung von Zwergplaneten beitragen und damit auch

Rückschlüsse auf die Frühgeschichte unseres Sonnensystems zulassen. Ich freue

mich auf weitere Beobachtungen mit anderen leistungsstarken Teleskopen, um die

Zusammensetzung Haumeas und anderer TNO-Objekte zu untersuchen."

Über ihre Untersuchung berichten die Forscher in einem Fachartikel, der in

der Zeitschrift Nature erschienen ist.

|