|

Interstellarer Staub ist sehr vielfältig

Redaktion

/ Pressemitteilung der Universität Heidelberg

astronews.com

29. August 2014

In diesem Monat hat ein internationales

Wissenschaftlerkonsortium erste Ergebnisse der Analyse von Partikeln des

interstellaren Staubs vorgestellt, die die Sonde Stardust eingefangen

und zur Erde zurückgebracht hatte. Die Untersuchungen zeigten, dass die Teilchen

sehr vielfältig sind und in ihren Eigenschaften von dem abweichen, was die

Forscher bislang über sie zu wissen glaubten.

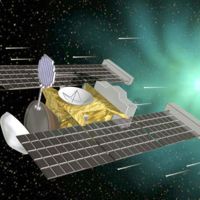

Die Raumsonde Stardust. Der an einen

Tennisschläger erinnernde Staubfänger ist gut zu

erkennen.

Bild: NASA / JPL |

Mit der Untersuchung von interstellarem Staub ist ein internationales

Wissenschaftlerkonsortium der sogenannten Urmaterie auf der Spur, die als

Grundlage für Leben gilt, wie wir es kennen. Das Konsortium aus 33

Forschungseinrichtungen analysiert seit acht Jahren Staub aus interstellarer

Materie, der von der Raumsonde Stardust eingefangen wurde. Die

Untersuchungen zeigen, dass die Teilchen in ihrer Elementzusammensetzung,

Kristallstruktur und Größe sehr verschieden sind und deutlich von bisher

angenommenen Eigenschaften abweichen.

"Der Weltraum zwischen den Sternen unserer Milchstraße ist nicht völlig leer,

er enthält immerhin einige Prozent der gesamten Masse. Diese sogenannte

interstellare Materie ist extrem wichtig, da aus ihr neue Sterne und

Planetensysteme entstehen", erläutert Prof. Dr. Mario Trieloff den Hintergrund

der Untersuchungen. Der Geowissenschaftler der Universität Heidelberg

koordiniert das DFG-Schwerpunktprogramm "Die ersten zehn Millionen Jahre des

Sonnensystems", in dessen Rahmen Wissenschaftler verschiedener deutscher

Forschungseinrichtungen an dem internationalen Konsortium beteiligt sind.

Der größte Teil der interstellaren Materie ist Gas aus Wasserstoff und

Helium, nur ein Hundertstel davon ist Staub, der auch alle schweren Elemente

enthält. "Diese schweren Elemente im interstellaren Staub sind letztlich der

Baustoff für die terrestrischen oder erdähnlichen Planeten", erklärt Trieloff.

Die Raumsonde Stardust brachte 2006 zusammen mit den ersten

Staubproben eines Kometen erstmals Proben dieser Urmaterie mit zur Erde. Dafür

war mit speziellen Kollektoren interstellarer Staub aus unserem Sonnensystem

eingefangen worden. Diese Staubteilchen waren sowohl kleiner als auch seltener

als der Kometenstaub. Das internationale Wissenschaftlerkonsortium unter Leitung

der Universität Berkeley untersuchte acht Jahre lang intensiv diese Kollektoren.

Diese bestanden aus einem extrem leichten Aerogel, um die Teilchen möglichst

schonend abzubremsen und intakt zu sammeln, denn die erwarteten

Aufschlaggeschwindigkeiten betrugen bis zu 50 Kilometer pro Sekunde, was 180.000

Kilometern pro Stunde entspricht. Zu Beginn der Untersuchungen mussten nun diese

"Staubfänger" nach Einschlagspuren untersucht werden, wofür mikroskopische Scans

erstellt wurden.

Diese 1,5 Millionen Bilder wurden von weltweit 34.000 Amateuren, die dafür in

einem speziellen Online-Trainingsprogramm eingelernt wurden, optisch inspiziert.

"Um vielversprechende Einschlagspuren überhaupt zu erkennen und von ihnen auf

die Einschlaggeschwindigkeit und andere Eigenschaften der einschlagenden

Teilchen wie Masse, Porosität oder chemische Zusammensetzung rückschließen zu

können, wurde Kollektormaterial in Heidelberg in Kooperation mit der Universität

Stuttgart unter Leitung von Dr. Ralf Srama mittels eines weltweit einzigartigen

Staubbeschleunigers beschossen, um den Einschlagprozess zu simulieren und zu

kalibrieren", berichtet Trieloff.

Weitere Einschlagspuren wurden an der Goethe-Universität Frankfurt von der

Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Frank Brenker mittels hochempfindlicher

nano-Synchrotron-Röntgenfluoreszenz und am Max-Planck-Institut für Chemie

mittels hochauflösender Rasterelektronenmikroskopie analysiert.

"Bislang konnten nur wenige große Teilchen untersucht werden: Zwei Teilchen

mit den Namen Orion und Hylabrook wurden in Aerogel eingefangen, ein weiteres

hinterließ nur eine Einschlagspur, vier Teilchen erzeugten Einschläge auf Folien

zwischen den Aerogel-Waben", erläutert Trieloff die ersten

Untersuchungsergebnisse. Diese Teilchen sind entgegen den gängigen Vorstellungen

und Modellen nicht vollständig amorph, sondern eine Mischung aus verschiedenen

Mineralen, also auch kristallin.

Zum ersten Mal wurden Silikate wie Olivin und Oxide wie Spinell definitiv

nachgewiesen, die nicht dem aus Meteoriten bekannten kohlenstoffreichen

Sternenstaub entsprechen. Zudem handelt es sich auch nicht um silikatische

Hochtemperaturkondensate. Die Elementzusammensetzung entspricht in Teilen dem

kosmischen Durchschnitt, es gibt aber wichtige Abweichungen, etwa Defizite des

Elements Kalzium oder Überschüsse des Elements Aluminium.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Teilchen heterogen bezüglich

ihrer Elementzusammensetzung, Kristallstruktur und Größe sind. Der Anteil

kristalliner Komponenten ist höher als bislang vermutet, es gibt

unterschiedliche eisenhaltige Phasen, darunter Sulfide. Somit weichen diese

Teilchen deutlich von den bisher mittels astronomischer Beobachtungen und

Modellierungen abgeleiteten Durchschnittseigenschaften ab," so Triefloff.

Wie der Geowissenschaftler betont, stehen zum ersten Mal im Labor Staubproben

aus dem zeitgenössischen interstellaren Medium zur Verfügung, die so kostbar

sind, dass mit Erlaubnis der NASA bislang nur zerstörungsfreie Messungen

durchgeführt werden durften. "Diese haben allerdings nur eine begrenzte

Genauigkeit, die Analytik für so kleine Teilchen muss in den nächsten Jahren

erst noch entwickelt werden. Spätere Untersuchungen werden vermutlich noch

überraschendere Ergebnisse zutage bringen. Darüber hinaus befinden sich in den

Kollektoren wahrscheinlich noch viele weitere unentdeckte Teilchen. Es stehen

also wohl noch weitere wissenschaftliche Entdeckungen bevor."

Über ihre Ergebnisse berichtete das Forscherteam Mitte August in der

Wissenschaftszeitschrift Science.

|

|