|

Bild einer fernen Galaxie rekonstruiert

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie

astronews.com

20. Oktober 2008

Astronomen ist ein einmaliger Blick auf die Entwicklung von

Galaxien im jungen Universum gelungen: Die Wissenschaftler rekonstruierten aus

dem von einer Gravitationslinse verstärkten und verzerrten Bild einer entfernten

Galaxie das wirkliche Aussehen des fernen Systems. Dieses besteht offenbar aus

zwei Galaxien, die gerade miteinander verschmelzen.

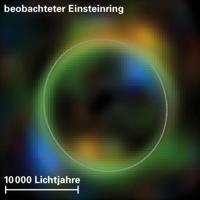

Oben der

Einsteinring, wie er am Himmel erscheint, unten

das aus einer Computeranalyse rekonstruierte

wahre Aussehen der Hintergrundgalaxie. Die drei

Farben Orange, Grün und Blau kennzeichnen (im

Bezugssystem der hinteren Galaxie) die

Radialgeschwindigkeit des Gases von uns weg,

ruhend und auf uns zu. Die langgezogenen Schweife

sind die Arme der beiden miteinander

kollidierenden, durch Gezeitenkräfte deformierten

Galaxien, wie man sie in ähnlicher Form auch in

unserer kosmischen Nachbarschaft beobachtet.

Bild: Max-Planck-Institut für Astronomie

|

Eine internationale Forschergruppe unter der

Leitung des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg hat durch die

geschickte Analyse einer sogenannten "Gravitationslinse" erstmals einen direkten

Einblick in den gewaltsamen Wachstumsprozess junger Galaxien im frühen Universum

erhalten. Die neuartigen Ergebnisse zeigen die Verschmelzung einer Galaxie mit

einer zweiten. Dabei stürzen Unmengen an Materie auf das zentrale Schwarze Loch,

dessen Umgebung als Quasar aufleuchtet, während weiter außen explosionsartig die

Entstehung zahlloser neuer Sterne aus dem molekularen interstellaren Gas

ausgelöst wird.

Die Astronomen kartierten mit dem Very Large

Array (VLA), einem Radiointerferometer in Socorro (New Mexico) eine mehr

als zwölf Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie in dem Zustand, als ihr Alter

nur zwei Milliarden Jahre (das sind 15 Prozent des heutigen Weltalters von 13.7

Milliarden Jahren) betrug. Genau auf dem Sehstrahl, der von dieser Galaxie aus

zur Erde führt, befindet sich eine zweite Galaxie, die als "Gravitationslinse"

wirkt: Ihre Gravitation lenkt das Licht und die Radiostrahlung der weiter

entfernten Quelle in der Weise ab, dass dem Beobachter ein kreisförmiges, als

»Einsteinring« bezeichnetes Bild erscheint.

Diese Gravitationslinse lässt nun von der ferneren, jungen Galaxie Details

erkennen, die auf andere Weise überhaupt nicht zu beobachten wären. "Die Natur

stellt uns hier ein Vergrößerungsglas zur Verfügung, mit dem wir in die Abläufe

der Galaxienbildung im jungen Universum hineinsehen können", erklärt Dominik

Riechers, der Heidelberger Leiter des Projekts, zur Zeit "Hubble Fellow" am

California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena.

Das neue Bild der fernen Galaxie (ihr Name ist PSS J2322+1944) zeigt eine 16.000

Lichtjahre große massereiche Struktur aus molekularem Gas: Während ein

supermassereiches Schwarzes Loch Materie in riesigen Mengen verschlingt,

entstehen aus diesem Material neue Sterne nahezu instantan (700 Sonnenmassen pro

Jahr, verglichen mit nur drei bis vier Sonnenmassen pro Jahr in unserer

Milchstraße). Das Schwarze Loch scheint eher am Rande der Verteilung des

molekularen Gases zu liegen – das passt zur Vorstellung, dass die Galaxie erst

kürzlich mit einer anderen Galaxie verschmolzen ist.

Das jetzt mit Hilfe des Gravitationslinsen-Effektes untersuchte System zeigt

den von den Astronomen vermuteten Entwicklungsweg von Galaxien in einem zuvor

noch nicht erreichten Detail: Bereits im jungen Universum wachsen große Galaxien

mit ihren supermassereichen zentralen Schwarzen Löchern durch wiederholter

Verschmelzungen kleinerer Galaxien.

Der Einsteinring um PSS J2322+1944

wurde 2003 mit Hilfe von Radiobeobachtungen der Linienemission des

Kohlenmonoxids (CO) entdeckt (astronews.com berichtete). Dieses Molekül ist ein Indikator für viel größere

Mengen molekularen Wasserstoffs, des primären Baustoffes, aus dem neue Sterne

entstehen. In der jetzt vorgestellten Arbeit des Teams wurde mit großem Aufwand ein physikalisches

Modell der als Gravitationslinse wirkenden Galaxie im Vordergrund abgeleitet.

Sobald die Masse, Struktur und Orientierung dieser Galaxie bekannt war, ließ

sich die Verformung des Bildes der Hintergrundgalaxie durch die

Gravitationslinse im sichtbaren Licht und im Radiobereich berechnen. Daraus

wiederum konnte ein Bild der Hintergrundgalaxie abgeleitet werden. Die

Durchführung dieser Analyse bei verschiedenen Radiowellenlängen ergab

schließlich auch den Bewegungszustand des Gases in der fernen Galaxie. Die als

Gravitationslinse wirkende Galaxie war sozusagen ein Teil des verwendeten

Teleskops. Aus der Rückrechnung des Lichtweges über die Gravitationslinse hinaus

ließen sich Struktur und Dynamik der Hintergrundgalaxie rekonstruieren.

Der Gravitationslinseneffekt wurde bereits 1919 auf der Grundlage der

allgemeinen Relativitätstheorie vorhegesagt. Einstein selbst erkannte 1936, dass

bei perfekt hintereinander angeordneten Galaxien der Einsteinring entsteht, hielt

aber die erforderliche, sehr genaue Aufreihung der Vorder- und

Hintergrundgalaxie für derart unwahrscheinlich, dass er nicht an die

Beobachtbarkeit von Einsteinringen glaubte. Die erste Gravitationslinse wurde

1979 entdeckt, der erste Einsteinring wurde 1987 mit dem Very Large Array

gefunden.

|

|