|

Wie ein Stern erwachsen wird

von Stefan Deiters

astronews.com

30. Januar 2008

Mit dem Interferometer des Very Large Telescopes

der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile haben Astronomen nun den inneren

Teil einer Gas- und Staubscheibe untersucht, die um einen sehr jungen Stern

kreist. Durch ihre Beobachtungen konnten sie verfolgen, wie die gerade

entstandene Sonne Material aus der Scheibe aufnimmt und so langsam zu einem

richtigen Stern heranwächst.

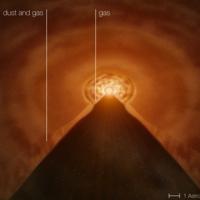

Künstlerische Darstellung der Staubscheibe um

MWC 147.

Bild: ESO [Großansicht] |

Das Objekt, das die Astronomen untersuchten, trägt den Namen MWC

147 und liegt in rund 2.600 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Einhorn. MWC 147

gehört zur Familie der sogenannten Herbig Ae/Be-Objekte und hat zur Zeit die

etwa fünffache Masse unserer Sonne. MWC 147 wächst aber zur Zeit noch: Der junge

Stern nimmt Material aus der ihn umgebenden Scheibe aus Gas- und Staub auf

und vergrößert dadurch seinen Masse kontinuierlich. Bei Herbig Ae/Be-Sternen

handelt es sich um Sterne, die noch nicht ausgewachsen sind und zudem einem

bestimmten Spektraltyp angehören. Sie sind nach dem

amerikanischen Astronomen George Herbig benannt, der sie erstmals vor etwas mehr

als 40 Jahren klassifizierte.

MWC 147 ist weniger als eine halbe Millionen Jahre alt und damit ein

wirkliches stellares Baby. Zum Vergleich: Unsere Sonne hat ein Alter von 4,6

Milliarden Jahren, Sterne im erwarteten Massenbereich von MWC 147 werden

allerdings nur rund 35 Millionen Jahre alt. Für die Astronomen ist die

Untersuchung der Vorgänge um einen so jungen Stern interessant, weil sie hoffen,

durch die detaillierten Beobachtungen mehr über die Abläufe bei der

Sternentstehung zu erfahren - und auch darüber, wie in der den Stern umgebenden

Scheibe vielleicht einmal Planeten entstehen können.

Die Astronomen Stefan Kraus vom Bonner Max-Planck-Institut für

Radioastronomie und seine Kollegen Thomas Preibisch und Keiichi Ohnaka haben MWC

147 nun mit den großen 8,2 Meter Teleskopeinheiten des Very Large Telescope

der ESO in Chile untersucht und für ihre Beobachtungen zwei beziehungsweise drei

der Teleskope zusammengeschaltet. Die Kombination des Lichts mehrerer Teleskope

für eine Beobachtung wird als Interferometrie bezeichnet.

"Für unsere Beobachtungen von MWC 147 haben wir erstmals interferometrische

Daten aus dem nahen und mittleren Infrarot-Bereich bei einem Hebrig Ae/Be-Stern

kombiniert und konnten so die Größe der Scheibe des Objekts in einem großen

Wellenlängenbereich vermessen", erläutert Kraus, der auch Hauptautor eines

Fachartikels ist, der in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal

erscheinen wird. "Unterschiedliche Wellenlängenbereiche messen unterschiedliche

Temperaturen, so dass wir die Geometrie der Scheibe vermessen und die

Temperaturentwicklung mit der Entfernung zum Stern verfolgen konnten."

Die Beobachtungen der Astronomen zeigten, dass die Temperatur mit zunehmender

Entfernung vom Stern deutlich stärker abfällt als es die Modelle vorhersagen,

was nach Ansicht der Forscher darauf hindeutet, dass der größte Teil des Lichts

im nahen Infrarot aus unmittelbarer Nähe des Sterns (also aus einer Entfernung,

die maximal dem ein- bis zweifachen Abstand der Erde von der Sonne entspricht)

zu kommen scheint. Das bedeutet aber auch, dass es in dieser Region keinen Staub

geben kann, da es dafür einfach zu heiß ist.

"Wir haben nummerische Simulationen durchgeführt, um die Beobachtungen zu

verstehen", erläutert Kraus. "Wir glauben, dass wir nicht nur die äußere

Staubscheibe beobachtet, sondern auch starke Emissionen von der heißen inneren

Gasscheibe gesehen haben. Das bedeutet, dass die Scheibe nicht passiv ist, das

heißt nicht nur einfach Licht

von dem Stern wieder abstrahlt. Stattdessen sehen wir vermutlich Material

welches aus den äußeren Bereichen der Scheibe zum gerade entstehenden Stern

transportiert wird."

Nach dem Modell, das am besten mit den Daten übereinstimmt, verfügt MWC 147

über eine Scheibe, die bis in eine Entfernung von 100 Astronomischen Einheiten,

also der 100-fachen Entfernung der Erde von der Sonne, reicht. Der Stern im

Zentrum der Scheibe wächst nach diesem Modell jedes Jahr um den

siebenmillionsten Teil der Masse unserer Sonne.

|