|

Nur

die Schnellsten kommen durch

von Stefan

Deiters

astronews.com

27. April 2001

Die Geburt von Planeten ist eine gefährliche Sache: Neue

Bilder des Hubble-Weltraumteleskops deuten darauf hin, dass die

Entstehung eines Planeten aus Unmengen von Gas und Staub ein Wettlauf

gegen die Zeit ist. Gelingt es der entstehenden Welt nicht schnell genug

zu wachsen, kann sie von der intensiven Strahlung im

Sternentstehungsgebiet wieder zerstört werden. Die Erkenntnisse könnten

helfen, die Zahl der Planeten in unserer Milchstraße genauer

abzuschätzen.

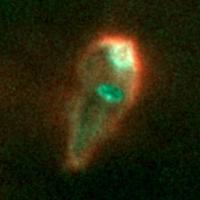

Hubble-Aufnahme

einer protoplanetaren Scheibe im Orion-Nebel. Foto: NASA,

J. Bally (Univ. v. Colorado, Boulder), H. Throop (SWRI, Boulder),

C.R. O'Dell (Vanderbilt University, Nashville) |

| Weitere

Bilder |

"Das ist das erste

Mal, dass wir die langsam größer werdenden Staubkörner im sichtbaren Bereich

des Lichtes in diesen protoplanetaren Scheiben beobachten konnten", freut

sich Henry Throop, vom Southwest Research Institute in Boulder, der

zusammen mit seinem Kollegen John Bally von der Universität in Colorado mit dem

Hubble-Weltraumteleskop untersucht hat, ob im Orion-Nebel gerade

Planeten heranwachsen. "Die Körner des Staubs, den wir hier sehen, sind

groß und ganz anders als die, die wir in anderen Sternentstehungsgebieten

beobachten können. Wir sehen hier wirklich die erste Phase von

Planetenentstehung." So zeigen die Hubble-Bilder

erstmals, dass es recht leicht passieren kann, dass in der Staubscheibe um eine

neuentstandene Sonne Planetenentstehung einsetzt. Nach der bisherigen Theorie

verklumpen dabei kleinste Staubteilchen zu immer größeren Partikeln, die

schließlich durch ihre Anziehungskraft immer mehr Materie ansammeln bis sie

schließlich zu Proto-Planeten werden.

So stellt man sich auch die Entstehung

unseres Sonnensystems vor. Doch die Bilder des Weltraumteleskops machen auch

deutlich, dass es beträchtliche Gefahren auf dem Weg zum Planeten gibt:

"Da passieren zwei Dinge in diesen Systemen", erläutert Throop.

"Staubteilchen fangen an zu verklumpen als erster Schritt auf dem Weg zum

Planeten, aber gleichzeitig gibt es eine intensive Strahlung von den hellen

Sternen in der Region, die alles wegfegt. Das ist im Prinzip so, als wollte man

mitten in einem Tornado einen Wolkenkratzer bauen. Schwer zu sagen, wer da

gewinnt."

Wenn die Planeten

nicht in der Lage wären, sich schnell genug zu bilden, könnte dies bedeuten,

dass es deutlich weniger von ihnen gibt als bislang angenommen. Dies stünde, so

die Astronomen, allerdings nicht im Widerspruch zu den bisherigen Planetenfunden

um andere Sonnen, aus denen man folgern kann, dass etwa fünf Prozent aller

Sterne über Jupiter-ähnliche Planeten verfügen.

Diese protoplanetaren

Scheiben, die einen Durchmesser haben, der größer ist als unser Sonnensystem,

wurden erstmals 1992 im Orion-Nebel entdeckt und galten lange Zeit als

hervorragende Bestätigung der gängigen Planetenentstehungs-Theorien. Weitere

Beobachtungen machten dann aber auch den zerstörerischen Einfluss der Strahlung

von jungen und hellen Sternen deutlich, die die Gas- und Staubkörner einfach

wegblasen können. Im Falle dieser Aufnahmen stammt die Strahlung vom heißesten

Stern des Nebels Theta 1 Orionis C. Der Orion-Nebel liegt ungefähr 1.500

Lichtjahre von uns entfernt und ist das der Erde am nächsten gelegene

Sternentstehungsgebiet.

Die Forscher

schätzen, dass innerhalb der nächsten 100.000 Jahre die meisten dieser jungen

Staubscheiben durch die Strahlung zerstört sein werden. Nur in einigen wenigen

werden sich vermutlich auf die bekannte Weise Planeten bilden können. "Wir

sehen hier deutlich, dass Planetenbildung eine gefährliche Sache ist", so

Bally. Der Staub aus der Scheibe dürfte mit der Zeit verschwinden und aus den

ersten kleinerer festen Brocken könnten dann erdähnliche Planeten

werden.

|