|

Kleiner Stern mit großem Planeten

Redaktion

/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

astronews.com

1. November 2017

Zwergsterne, so zumindest die bisherige Theorie, sollten

eigentlich nur von relativ kleinen Planeten umrundet werden. Jetzt haben

Astronomen aber mithilfe des Next-Generation Transit Survey eine

massearme Sonne aufgespürt, um die ein Gasriese in der Größe Jupiters kreist. Es

ist zudem die erste Entdeckung der Teleskopanlage in der chilenischen Atacamawüste.

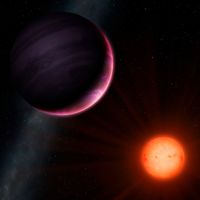

Die erste Entdeckung des NGTS ist ein

Riesenplanet, der um einen Zwergstern kreist.

NGTS-1b ist ein Planet von der Größe des

Jupiters, der um einen Stern (NGTS-1) kreist, der

nur halb so groß ist wie unsere Sonne.

Bild: University of Warwick & Mark Garlick [Großansicht] |

Eigentlich dürfte es so etwas gar nicht geben: Nach den bestehenden Theorien

über die Planetenentstehung sollte sich um einen Zwergstern kein Riesenplanet

bilden, sondern nur kleinere Gesteinsplaneten. Die jüngste Entdeckung der

Teleskopanlage Next-Generation Transit Survey (NGTS) hat diese

Auffassung jetzt infrage gestellt. NGTS-1b ist ein Planet von der Größe des

Jupiters, der um einen Stern kreist, der nur halb so groß ist wie unsere Sonne.

Es ist der erste Exoplanet, der mit der NGTS-Teleskopanordnung in Chile entdeckt

wurde.

Die Anlage, bei der acht der zwölf Kameras vom Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) finanziert wurden, ist seit 2015 in Betrieb (astronews.com

berichtete). "Dieser erste

Erfolg des NGTS ist eine große Überraschung für die Entdecker und eine

Herausforderung für die Theoretiker", sagt Prof. Heike Rauer, Leiterin der

Abteilung Extrasolare Planeten und Atmosphären des DLR-Instituts für

Planetenforschung.

Der Stern NGTS-1 mit dem neu entdeckten Planeten NGTS-1b liegt rund 600

Lichtjahre von uns entfernt am Südhimmel im Sternbild Taube. Gängige Theorien

besagen, dass bei der Entstehung eines Sterns nur ein gewisser Prozentsatz an

Masse für die dazugehörigen Planeten zur Verfügung steht. In unserem

Sonnensystem sind beispielsweise mehr als 99 Prozent aller Masse in der Sonne

vereint und nicht einmal ein Prozent in den acht Planeten, den Kometen und

Asteroiden. Da Zwergsterne nicht genug Material ansammeln können, um so große

Planeten hervorzubringen, gerät die Theorie der Planetenentstehung bei NGTS-1

und NGTS-1b an ihre Grenzen.

Das Next-Generation Transit Survey wird von Wissenschaftlern des

DLR-Instituts für Planetenforschung zusammen mit einem internationalen Team am

Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte ESO in etwa 4000 Meter Höhe

in der Atacamawüste im Norden Chiles betrieben. Die Luft ist dort extrem trocken

und ermöglicht an mehr als 350 Tagen im Jahr mit die besten

Beobachtungsbedingungen auf der ganzen Erde.

Die Anlage ist auf großflächige Beobachtungen angelegt und besteht aus zwölf

vergleichsweise kleinen Einzelteleskopen, von denen jedes einen Durchmesser von

20 Zentimetern hat. Die Suche nach extrasolaren Planeten, oder Exoplaneten, in

den Tiefen des Alls erfolgt mit der Transitmethode. Dabei wird das Licht der

Sterne mit hochempfindlichen digitalen Sensoren aufgenommen und mit aufwändigen

Analysemethoden nach winzigen sogenannten "Dips" durchforstet. Dips sind

Abschwächungen in der Helligkeit eines Sterns von einem Zehntel bis zu einem

Hundertstel Prozent, die durch einen vorbeiziehenden Planeten hervorgerufen

werden.

NGTS sucht diese Transits der Exoplaneten vollkommen automatisch. Dabei wird

kontinuierlich die Helligkeit von mehreren hunderttausend vergleichsweise hellen

Sternen mit einer Genauigkeit von einer tausendstel Magnitude am Südhimmel

vermessen. "Eine solche Präzision ist uns mit bodengebundenen Instrumenten für

großflächige Himmelsdurchmusterungen zuvor nie gelungen", so Rauer.

Das NGTS wurde von einem Konsortium britischer, schweizerischer und deutscher

Institutionen errichtet. Das DLR war am Aufbau der Teleskopanlage, den

Beobachtungen sowie den Auswertungen der Messdaten maßgeblich beteiligt. Die

gewonnen Daten werden im ESO-Archiv gespeichert und sind von dort für Astronomen

auf der ganzen Welt zugänglich. Im NGTS-Konsortium arbeiten Experten aus der

University of Warwick, der Queen’s University of Belfast, der

University of Leicester, der University of Cambridge, der

Universität Genf und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in

Berlin zusammen.

Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler in der

Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

|