|

Picosatellit erfolgreich ausgesetzt

Redaktion

/ Pressemitteilung des DLR

astronews.com

12. September 2016

Beim Start im Juni war der Feuerdetektionssatellit BIROS des

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt praktisch zwei Satelliten: In seinem

Inneren befand sich nämlich ein weiterer kleiner Satellit der TU Berlin. Am

vergangenen Freitag wurde er nun erfolgreich ins All entlassen. Der kleine Satellit

soll Verfahren zur präzisen Bestimmung seiner Position testen.

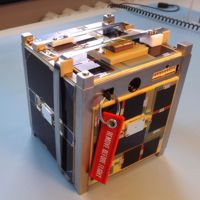

Ein Flugmodell von BEESAT-4. Der

würfelförmige Picosatellit hat eine Kantenlänge

von zehn Zentimetern.

Foto: Technische Universität Berlin [Großansicht] |

Am 9. September 2016 um 13.00 Uhr MESZ hat der vom Deutschen Zentrum für

Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte und gebaute Feuerdetektionssatellit BIROS

(Bi-Spektral Infrared Optical System) den Picosatelliten BEESAT-4 (Berlin

Educational and Experimental Picosatellite) in 515 Kilometern über der

norwegischen Inselgruppe Spitzbergen ausgesetzt. Der würfelförmige Satellit mit

einer Kantenlänge von zehn Zentimetern wurde von Mitarbeitern und Studierenden

der Technischen Universität (TU) Berlin entwickelt, gebaut und vom DLR

Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie (BMWi) gefördert.

BEESAT-4 soll nun mithilfe des eingebauten GPS-Empfängers Phoenix

Informationen zur präzisen Positions- und Orbitbestimmung sammeln und mit einer

speziellen Kamera Fotoserien und Einzelbilder von der Erdoberfläche aufnehmen,

um die Lage des Satelliten zu bestätigen. Die Telemetriewerte und Bilddaten

werden anschließend an den "Muttersatelliten" BIROS gesendet, der sie zur

Auswertung an die Bodenstation der TU Berlin schickt. BIROS war am 22. Juni 2016

erfolgreich vom indischen Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre

gestartet.

"Die genaue Kenntnis der Position des Picosatelliten (CubeSat) ist die

Voraussetzung für Formationsflüge mehrerer Satelliten. Formationsflüge bieten

vor allem in der Klasse der Picosatelliten den Vorteil, dass Aufgaben und

Funktionen auf verschiedene Satelliten aufgeteilt werden können. Weiterhin

ermöglichen mehrere Satelliten insgesamt längere Überflugzeiten über die

Bodenstationen zur Übertragung von Telemetrie- und Nutzlastdaten. Zudem können

interessante Gebiete mehrfach überflogen werden", erläutert Sascha Weiß,

Projektleiter von BEESAT-4 an der TU Berlin, und ergänzt: "Mit BEESAT-4 setzen

wir unsere Reihe von Picosatelliten fort. Konkret möchten wir in den

nächsten zwölf Monaten die Position des Satelliten mithilfe des GPS-Empfängers

Phoenix bestimmen, um den Orbit von BEESAT-4 vorhersagen zu können."

Die Mission von BEESAT-4 baut auf dem Wissen und den Erfahrungen der

bisherigen BEESAT-Missionen auf, sodass der Großteil der Arbeit nicht in den Bau

des Satelliten floss, sondern in die Entwicklung der komplexen Software. "Zu

unserem Team gehören seit 2013 zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und zwei

Studenten. Mit der Entwicklung und dem Betrieb von BEESAT-4 haben wir die

Praxisnähe für die studentische Ausbildung am Institut für Luft- und Raumfahrt

der TU Berlin ausbauen können: Zahlreiche Studierende haben im Rahmen der

Mission ihre Abschlussarbeiten geschrieben", so Weiß.

|