|

Künstlicher Stern schafft klaren Blick

von Stefan Deiters

astronews.com

13. Juni 2007

Um die Störungen durch die Unruhe in der Atmosphäre bei

erdgebundenen astronomischen Beobachtungen auszugleichen, verwenden große

Teleskope seit einiger Zeit eine sogenannte adaptive Optik. Dazu wird allerdings

ein relativ heller Referenzstern in der Nähe des Zielobjekts benötigt, der aber

nicht immer vorhanden ist. Deswegen machen sich die Astronomen am Very Large

Telescope der ESO den Referenzstern künftig selbst: mit einem

starken Laser.

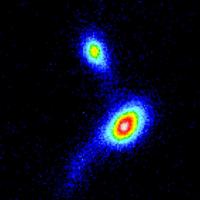

Die wechselwirkenden Galaxien IRAS 09061-1248

aufgenommen mit dem neuen Laser Guide System für

die adaptive Optik (oben). Unten eine Aufnahme

mit einem Teleskop, das ohne adaptive Optik

auskommen musste (aus dem UKIRT-Archiv). Bilder:

ESO [Großansicht]

|

Die Teleskope werden immer größer, doch einem Faktor, der die

Bildqualität entscheidend beeinflusst, können sie auf der Erde nicht entgehen:

der Unruhe der Erdatmosphäre. Zwar befinden sich die großen Observatorien schon

an abgelegenen Orten und in großer Höhe, doch reicht auch dort die Luftunruhe aus, um die

Beobachtungen empfindlich zu stören. Als Ausweg bietet sich hier die sogenannte

adaptive Optik an, bei der die Störungen der Atmosphäre mit Hilfe verstellbarer Spiegel und

ausgefeilter Computerprogramme ausgeglichen werden.

Damit dieses Verfahren allerdings funktioniert, benötigt das System einen

Referenzstern in der Nähe des beobachteten Objektes. Dieser ist leider nicht

immer vorhanden, weswegen man sich am Very Large Telescope der

Europäischen Südsternwarte (ESO) auf dem Paranal in Chile eine Ersatzlösung ausgedacht

hat: Man erzeugt mit einem starken Laser einen künstlichen Stern in der

Atmosphäre (astronews.com berichtete).

Inzwischen sind zwei der wissenschaftlichen Geräte, die eine adaptive Optik

benutzen, mit dem sogenannten Laser Guide Star-System ausgerüstet: Die

Infrarotkamera und der Spektrograph NACO sowie der Spectrograph for Integral

Field Observation in the Near-Infrared (SINFONI). Beide Geräte haben jetzt

unter Verwendung des neuen Systems erste wissenschaftliche Ergebnisse geliefert

und damit gezeigt, dass das Konzept eines künstlichen Referenzsterns eine Zukunft

hat. "Die einmaligen Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll die Vorteile der

Nutzung des Laser Guide Stars mit der adaptiven Optik, da sie mit einem

natürlichen Referenzstern gar nicht hätten gemacht werden können", meint auch

Norbert Hubin, der die Adaptive-Optik-Gruppe der ESO leitet. "Das ist ein

wichtiger Meilenstein für zukünftige Entwicklungen beim Very Large Telescope

oder dem geplanten European Extremly Large Telescope."

"Um das Laser Guide Star-System bis an seine Grenzen zu testen haben wir

zahlreiche Galaxien beobachtet - von einer Nachbargalaxie bis hin zu Galaxien im

jungen Universum", erläutert Markus Kasper von der ESO. Und das neue System

enttäuschte nicht: Zu den ersten beobachteten Objekten zählten wechselwirkende

Galaxien, deren Bilder so detailreich waren, dass sie sich durchaus mit

Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble messen können. In einem Fall war es

sogar möglich, die Bewegung der Sterne in zwei verschmelzenden Galaxien zu

bestimmen und nachzuweisen, dass es in dem System zwei rotierende Scheiben aus

Sternen geben muss, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen.

Auch Beobachtungen von fernen Galaxien mit dem künstlichen Referenzstern

überzeugten die Astronomen: "Die Beobachtungen sind schon bemerkenswert und auch

aufregend, zeigen sie doch zum ersten Mal detailliert die Verteilung von Sternen

und Gas in einer weit entfernten Galaxie und damit in einer Zeit, in der wir die Entstehung von

Galaxien verfolgen können, die unserer Milchstraße gleichen," so Kasper. Ähnlich

eindrucksvolle Aufnahmen konnten die Astronomen auch von aktiven Galaxien machen.

Doch selbst zur Beobachtung von viel näher gelegenen Objekten kann das neue

Laser Guide Star-System eingesetzt werden: So sind etwa Beobachtungen von

bestimmten Regionen der Riesenplaneten oder das Studium von

Trans-Neptun-Objekten oder Asteroiden denkbar. Das VLT Laser Guide System

wurde von der ESO zusammen mit den Max-Planck-Instituten für

extraterrestrische Physik in Garching und für Astronomie in Heidelberg

entwickelt.

|